Quand’anche, per un particolare sfavore del destino o per l’avarizia di una natura matrigna, alla volontà mancassero completamente i mezzi per raggiungere le sue intenzioni; quand’anche, nonostante i suoi sforzi più grandi, nulla se ne riuscisse a cavare, e solo rimanesse la volontà buona (da non intendersi certo come mero desiderio, bensì come un mettere in atto tutti i mezzi, nella misura del possibile); pure questa volontà risplenderebbe per se stessa come un gioiello: come qualcosa che ha il suo pieno valore in sé. Nulla potrebbe aggiungere né togliere, a questo valore, il fatto di riuscire utile o infruttuoso…

Immanuel Kant

- Introduzione

L’etica di Immanuel Kant è giustamente considerata ancora oggi uno dei fondamenti della filosofia morale e uno dei vertici dell’intera storia della filosofia. Si tratta indubbiamente di uno degli apici supremi della storia del pensiero. In questo articolo, ci limiteremo a considerare quanto Kant scrive nella Fondazione della metafisica dei costumi, testo edito per la prima volta nel 1785, ovvero tra la prima e la seconda edizione della Critica della ragion pura (1781, 1787) e considerabile come primo testo di una “trilogia”, insieme alla Critica della ragion pratica (1788) e alla Metafisica dei costumi (1797), uno degli ultimi testi pubblicati prima che la ragione e l’intelletto del filosofo di Königsberg cedessero ad una malattia neurodegenerativa che gli impedì ogni attività non solo filosofica (per questo si veda la bellissima biografia di Manfred Kuehn). Per chi volesse approfondire la posizione morale kantiana rimandiamo al testo di Sonia Cosio, Il rispetto in Kant (2016) e alla voce della Stanford Encyclopedia of Philosophy. [Vuoi scaricare l’aritcolo? Puoi farlo qui]

- La centralità del pensiero morale in Kant

Si potrebbe sostenere che Immanuel Kant fu principalmente un filosofo morale. Nonostante il fatto che alcuni considerano la sua opera principale la prima critica (compreso il sottoscritto), concepito come il più grande capolavoro filosofico di ogni tempo, Kant ha sempre tenuto fermo il problema morale. Questo emerge proprio anche nella prima critica (almeno nella seconda edizione), in cui più di una volta Kant anticipa alcune sue tesi morali, soprattutto rispetto alla formulazione del dovere. D’altra parte, le opere maggiori di Kant sono molto vicine e questo lascia intendere che il Filosofo fosse impegnato in una serie di riflessioni parallele circa la generale visione della ragione, concepita nelle sue varie forme (epistemica, morale ed estetica). Non sono in grado di dire se l’interesse morale di Kant sia nato nella maturità o fosse già presente nelle sue opere e riflessioni precedenti, ma almeno sino alla sua tesi del 1770 sembra che i problemi epistemologici e metafisici fossero dominanti.

Ma nella filosofia della maturità, cioè quella maggiormente conosciuta e quella indubbiamente più influente, gli interessi di Kant erano chiaramente legati insieme tra epistemologia e morale. Infatti, sia nella Critica della ragion pura egli considera direttamente alcune sue tesi morali in alcuni punti particolarmente importanti. Si pensi, ad esempio, al tema della libertà dell’azione trattato prima nella Dottrina trascendentale degli elementi e poi ritorna nella Dialettica della ragion pura. Il problema era stabilire se l’essere dotato di ragione che formula giudizi nella forma “io penso” sia libero oppure no.

Si avverte dal testo la vibrante tensione che in Kant doveva aver generato la questione aperta dalla scienza naturale: come è possibile che la natura conceda libertà ad un essere razionale? La sua risposta, sostanzialmente, è la seguente. L’essere dotato di ragione in quanto concepito come fenomeno da un altro è, inevitabilmente, legato alle leggi che vincolano tutti i fenomeni. In questo senso, in quanto ogni violazione alle leggi dei fenomeni è impensabile, proprio nel senso che un soggetto non potrebbe averne alcuna esperienza, va da sé che ogni essere razionale che viva nella natura ne rispetta le leggi. E in questo senso ne è totalmente determinato. Tuttavia, allo stesso tempo, l’essere dotato di ragione può essere concepito anche in una dimensione noumenica, cioè cogliibile solamente mediante l’uso della ragione. Sebbene in quanto noumeno sia inconoscibile (perché noi esseri razionali senzienti possiamo conoscere soltanto ciò che ci è dato in una esperienza almeno possibile), rimane che la sua azione può essere determinata esclusivamente dalla ragione e dall’intelletto.

La libertà non è incompatibile con la necessità naturale nel senso che l’idea della necessità naturale è generata dall’intelletto (che fornisce l’unità nell’esperienza) insieme alla ragione (che estende l’esperienza anche al di là di quanto offerto dall’intelletto) e non è in contrasto con la possibilità che l’essere razionale, in quanto noumeno, possa effettivamente determinare la sua azione esclusivamente sulla base della ragione:

L’uomo è uno dei fenomeni del mondo sensibile ed è quindi anche una delle cause naturali, la cui causalità deve sottostare alle leggi empiriche. Egli deve pertanto possedere, in quanto tale, un carattere empirico, non diversamente da tutte le altre cose naturali. Ciò è riscontrabile nelle forze e nelle facoltà che egli pone in atto nelle sue azioni. Nella natura inanimata o semplicemente animale, non c’è fondamento per pensare a una facoltà non sensibilmente condizionata che ha di tutta la restante natura solo conoscenza sensibile, ha conoscenza di se stesso anche mediante la semplice appercezione, cioè delle operazioni e determinazioni interne, che egli non può porre a carico delle impressioni sensibili. Rispetto a se stesso, egli è, per un verso, certamente fenomeno, ma per altro, cioè in relazione a talune facoltà, è oggetto prettamente intelligibile, in quanto il suo operare on può essere attribuito alla recettività sensibile. Tali facoltà prendono il nome di intelletto e ragione; particolarmente la seconda risulta specificamente e preminentemente distinta da qualsiasi potere empiricamente condizionato, poiché tratta i propri oggetti esclusivamente in base a idee, determinando sul loro fondamento l’intelletto, che procede poi all’uso empirico dei suoi concetti (certamente puri). Ora, che la ragione sia in possesso d’una causalità o che almeno noi ce la rappresentiamo come tale, appare chiaro dagli imperativi, che nell’intero dominio pratico assegniamo come regole alle nostre attività. Il dover essere esprime una specie di necessità e di connessione con fondamenti, che non si presenta in alcun altro luogo dell’intera natura. (…) Questo dover essere esprime dunque un’azione possibile, il cui fondamento è null’altro che il concetto; mentre a fondamento di una semplice azione naturale non vi potrà mai esser altro che un fenomeno.[1]

Già nella prima critica, quindi, Kant esplicita l’importanza della ragione all’interno della sua filosofia pratica e morale. Tuttavia, nella Critica della ragion pura Kant ha come obiettivo la chiarificazione dei limiti della ragione, intesa solamente nella sua dimensione epistemica. E la libertà rientra all’interno delle condizioni di limite: si può dimostrare che essa è compatibile con la necessità naturale ma rimane indimostrabile dalla ragione in quanto quest’ultima fonda la sua conoscenza esclusivamente sull’esperienza possibile formulata a partire dall’uso dell’intelletto e delle sue categorie: “In base a questo metodo [scettico], è possibile sbarazzarsi a buon mercato della gran confusione dogmatica, per introdurre al suo posto una critica controllata, che dovrà, in quanto elemento catartico, espungere felicemente ogni vana presunzione, assieme alla saccenteria che sempre le si accompagna”.[2] Celebre è questo passaggio, che chiarisce lo scopo stesso della critica della ragione:

Essa [l’indifferenza nei confronti di indagini sulla metafisica] (…) è un richiamo alla ragione affinché assuma nuovamente il più arduo dei suoi compiti, cioè la conoscenza di sé, e istituisca un tribunale che la tuteli nelle giuste pretese, ma tolga di mezzo quelle prive di fondamento, non già arbitrariamente, ma in base alle sue leggi eterne ed immutabili; e questo tribunale altro non è se non la critica della ragion pura stessa.[3]

Come abbiamo visto, Kant parla di morale anche nella sua prima critica, sebbene non sia dedicata a questo tema, al quale dedicherà il suo capolavoro Fondazione della metafisica dei costumi, il cui scopo ha del paradossale, nella misura in cui nella Critica della ragion pura il filosofo di Königsberg ha proprio come scopo quello di negare quasi ogni pretesa ad ogni possibile metafisica che si pensi come scienza. Ovvero, per comprendere il punto attraverso una immagine, la metafisica è come la critica letteraria rispetto ad un classico della letteratura: sebbene non solo non esaurisca il testo e si fondi sostanzialmente su assunti e presupposti che non sono in alcun modo dimostrabili dal testo stesso, rimane una prassi inevitabile. Non si smetterà mai di ragionare sul cosmo, su Dio e sull’anima, pur rimanendo cosmo, Dio e anima interamente inconoscibili. E’ nella stessa natura della ragione quella di cercare di trovare una risposta al di là di ogni possibile conoscenza, fondata appunto esclusivamente sull’esperienza.

- Lo scopo della fondazione della metafisica dei costumi

I limiti della ragione epistemica rimangono tali anche all’interno della filosofia morale, ma cambia lo sguardo generale: non è più la conoscenza dei limiti della ragione epistemica e della conoscenza possibile l’obiettivo ma la fondazione di una filosofia che tratti dell’azione morale fondata esclusivamente sulla ragione: “La presente fondazione [della metafisica dei costumi], cionondimeno, altro non è che la ricerca e determinazione del principio supremo della moralità: ciò che di per sé costituisce, nel suo intento, un lavoro a sé, da isolarsi da ogni altra ricerca di morale”.[4]

Chiarito lo scopo stesso della Fondazione della metafisica dei costumi, mi concentrerò sull’analisi di ciò che potremmo chiamare “il quadro generale”. Non varrebbe infatti la pena sostituirsi alla perfezione del testo kantiano che, a differenza della Critica della ragion pura, è anche piuttosto breve, chiaro e agevole da leggere,[5] se con “agevole” si intende il risultato del sano e salutare sforzo che ogni uomo deve concedere allo sviluppo del suo proprio pensiero. Per tale ragione, allora, ci concentriamo sul quadro generale della teoria morale offerta in questo lavoro da Immanuel Kant.

In primo luogo, la morale kantiana si applica a qualsiasi essere razionale che ha la capacità di determinare la sua volontà solo sulla base della propria ragione, almeno in alcune circostanze: “… non si può dubitare che la sua legge non abbia una portata così universale da non valere solo per gli uomini, ma per qualsiasi essere razionale in genere; e non solo in particolari condizioni e con eccezioni, bensì in modo assolutamente necessario”.[6] Questo punto ha la sua rilevanza nella misura in cui Kant vuole mostrare come l’uomo è inscritto nella moralità solamente in quanto anche essere razionale e nonostante non sia soltanto un essere razionale. Infatti, il primo passo è la dimostrazione che la volontà sia determinabile anche dalla ragione. Se lo è, allora una moralità è possibile.

Certo, verrebbe da dire: la ragione sicuramente può determinare la volontà, ma sempre in vista di un fine concreto, ovvero “sensibile”, il risultato di cui è la propria egoistica soddisfazione. Uno dei dubbi da spazzare via è che la ragione abbia in sé solamente questa parte all’interno della moralità, che verrebbe così ridotta ad un calcolo strumentale per massimizzare il piacere e minimizzare il dolore, come per altro era supposto da Epicuro, Spinoza, almeno in parte Hume e sicuramente i successivi utilitaristi. Per Kant la separazione tra moralità e felicità, intesa come forma di soddisfazione sensibile di un soggetto, è netta. Così si esprime Kant sull’argomento:

In verità troviamo anche che, quanto più una ragione è coltivata e si applica a cercare il godimento vitale e la felicità, tanto più l’uomo si scosta dalla vera contentezza. Di qui, a molti – e precisamente a coloro che più si sono illusi di farne uso – deriva, purché siano abbastanza sinceri per confessarlo, un certo grado di misologia, ossia odio per la ragione, poiché nell’eccesso di ogni vantaggio che essi traggono, non dico dall’invenzione delle arti e del comune gusto, ma addirittura delle scienze (che, alla fine, sembrano essere anch’esse un lusso dell’intelletto), trovano, tuttavia, di essersi soltanto accollati, in realtà, più fatica di quanto non abbiano guadagnato in felicità; e finiscono con l’invidiare, anziché disprezzare, il comune atteggiamento degli uomini, il più vicino alla guida del semplice istinto naturale: il quale, nel fare e nel non fare, non concede molto spazio alla ragione. E fin qui bisogna riconoscere che il giudizio di coloro che sminuiscono assai, o addirittura stimano al di sotto dello zero, i conclamati vantaggi che la ragione dovrebbe procurarci in vista della felicità e contentezza, non è punto risentito o irriconoscente verso la bontà del governo del mondo: perché al di sotto di un tal giudizio si trova, piuttosto, l’idea di una diversa e molto più degna finalità della loro esistenza. A questa, e non alla felicità, sarebbe propriamente destinata la ragione, e a essa perciò, come condizione suprema, dovrebbe subordinarsi in gran parte l’intenzione privata dell’individuo. Poiché, infatti, la ragione non è abbastanza adatta a guidare con sicurezza la volontà verso i suoi oggetti e verso la soddisfazione di tutti i nostri bisogni (che essa contribuisce, in parte, a moltiplicare), mentre a questo scopo ci avrebbe condotti più sicuramente un istinto naturale innato; e poiché, d’altra parte, la ragione come facoltà pratica, cioè come tale che abbia un influsso sulla volontà, tuttavia ci è data; ne viene che la sua destinazione è di produrre un volere che sia buono, non come mezzo in vista di altro, bensì di per se stesso. [7]

Abbiamo riportato questo lungo passaggio perché si danno in esso una serie di punti cruciali. Dice Kant: la finalità della ragion pratica, cioè volta al raggiungimento dei nostri scopi, non può essere la felicità. Prima di tutto per una ragione di efficienza: l’istinto è guida più efficace quando si tratta di selezionare ciò che piace e ciò che non piace. Di fatto, l’istinto è ciò che guida la ragione, alternativamente, la ragione da sola non è in grado di guidarci verso la massimizzazione della soddisfazione.[8] La ragione, infatti, non è in grado di garantirci la felicità perché nessun essere razionale finito può averne conoscenza sicura. Il passo in cui Kant ribadisce questo principio va offerto al lettore:

E’ impossibile che anche l’essere più penetrante e più potente al tempo stesso, ma pur sempre finito, si formi un concetto di ciò che egli, in questo caso, propriamente vuole. Se vuole la ricchezza, quante preoccupazioni potrebbe attirare su di sé! Se vuole molta conoscenza e penetrazione, può darsi che la vista gli si acuisca solo per mostrargli tanto più spaventosamente quei mali che, ora, gli restano celati, e che non è in grado di evitare; o per aggiungere nuovi bisogni alle sue brame (…). Se vuole una lunga vita, che cosa escluda che essa sia, per lui, una lunga infelicità? (…) In breve, nessuno è in grado di determinare con piena certezza, in base a un qualsiasi principio, che cosa effettivamente lo renderà felice: perché, per questo, sarebbe necessaria l’onniscienza. E’ impossibile, quindi, agire secondo principi determinati in vista della felicità”.[9]

Il punto nodale è che l’essere razionale finito non può determinare con certezza ciò che lo conduce alla felicità sia rispetto al tempo sia rispetto all’istante immediato. Inoltre, la capacità pratica della ragione induce alla formazione di nuovi bisogni, a loro volta da soddisfare e, così, non solo non è efficace sul lungo periodo ma pure sembra complicarsi la vita da sola. Quindi, la felicità non è l’oggetto della ragione ma neppure della morale. Infatti, lo scopo della morale è la definizione di una volontà che sia assolutamente buona, non un soggetto che possa essere assolutamente felice.

Inoltre, Kant è, appunto, assai poco convinto che la felicità sia prima di tutto definibile in quanto distinta dalla sensazione che si accompagna al piacere (cioè una condizione sensibile). In secondo luogo, per Kant, la morale ha come oggetto qualcosa di diverso che una sensazione di piacere, per quanto estesa e perfetta possa essere. L’oggetto della moralità è la bontà e, per un essere razionale, la volontà buona.

- La volontà buona come oggetto della filosofia morale

Kant dunque disgiunge la bontà dalla felicità come oggetto della ricerca morale. Questa operazione non è affatto banale, come abbiamo avuto modo di constatare. Accertato, dunque, che la felicità non è definibile e, verosimilmente, non è raggiungibile, ci concentriamo adesso sulla nozione fondamentale di volontà buona.

Per prima cosa, la volontà buona richiede la presenza della volontà che, dunque, va definita: “La volontà è pensata come facoltà di determinarsi all’azione secondo la rappresentazione di certe leggi. E una tal facoltà può incontrarsi solo in un essere razionale”.[10] Kant si schiera, dunque, nella lista di quei filosofi, probabilmente la maggioranza, che ritiene possibile la volontà. Spinoza aveva negato decisamente che esista la volontà, il risultato di una nostra idea inadeguata rispetto alla nostra stessa condizione. Infatti, Spinoza sosteneva che, in quanto modi finiti della sostanza assolutamente infinita, noi non abbiamo la possibilità di determinarci all’azione se non nella misura in cui siamo immersi all’interno dell’intera storia causale dell’infinita sostanza. Per Kant, invece, è addirittura un assunto della morale. La volontà, dunque, è una facoltà dell’essere razionale, capace di prendere decisioni e influire nel mondo. Ma, come visto, la volontà è pensabile solo in un essere razionale. Ma la volontà non è necessariamente buona.

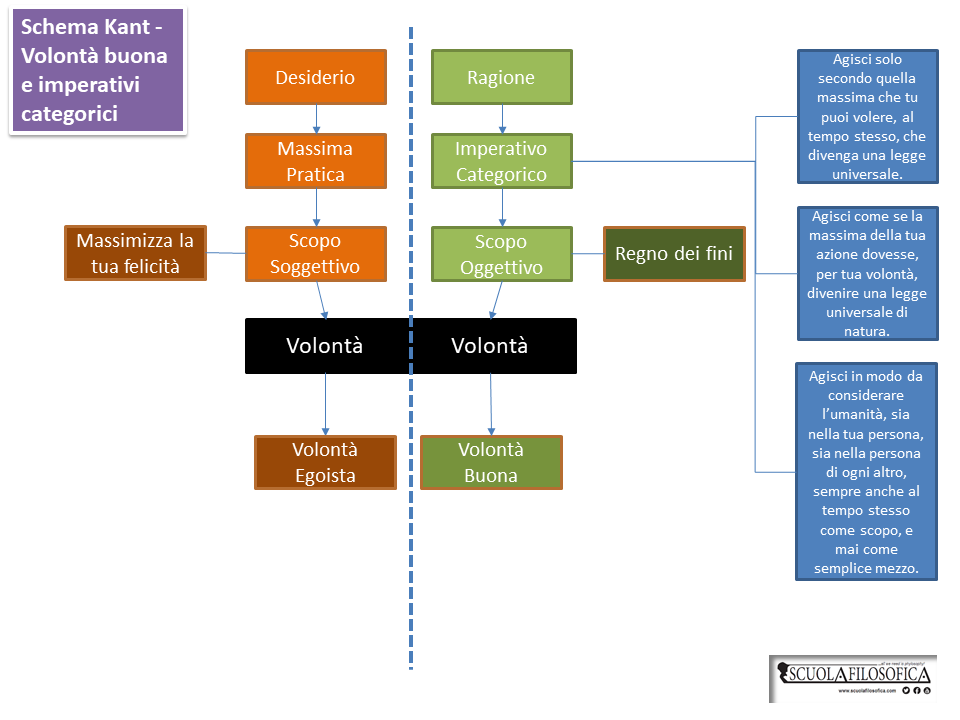

La volontà, in generale, può essere determinata sostanzialmente in due modi, ovvero dalla ragione o dalle inclinazioni sensibili (bisogni, ricerca del piacere, paura del dolore etc.). Riguardo alla determinazione sensibile della volontà la più generale formulazione dello scopo è la ricerca della felicità, che abbiamo già escluso essere l’oggetto o scopo della volontà buona. La volontà che si determina a favore della felicità è indotta a farlo dalle inclinazioni sensibili, che sono inevitabili in un essere umano in quanto fenomeno. Tuttavia, sostiene Kant, l’essere umano è anche essere razionale e, in quanto noumeno, non è solamente essere sensibile. Ovvero, egli dispone anche della ragione la quale è capace di determinare la volontà in un modo che sia indipendente da ogni inclinazione sensibile. Ma in che modo?

Kant sostiene che la ragione può essere libera dalle inclinazioni sensibili non riguardo alla successiva determinazione dell’oggetto ma riguardo alla formulazione della massima che comanda la volontà. Si tratta di un punto delicato e vagamente difficile, quindi soffermiamoci su questo. Intuitivamente, quando una persona vuole far qualcosa è come se si dicesse “Se vuoi fare x allora devi fare y”. Ovvero, se io desidero un gelato allora mi impongo di seguire determinate regole pratiche che mi consentono di raggiungere lo scopo (prendere il portafoglio, aprirlo, prendere i soldi, uscire di casa etc.). Ogni atto della volontà può essere espressa mediante una massima. Una massima non è altro che l’espressione di un particolare tipo di comando. Egli ne distingue di due tipi: l’imperativo indotto dalla sensibilità e l’imperativo formulato dalla ragione.

Ora, gli imperativi in genere comandano, o ipoteticamente, o categoricamente. I primi ci presentano la necessità pratica di un’azione possibile come mezzo per raggiungere un qualche scopo che si vuole (o che è possibile che si voglia). Imperativo categorico sarebbe, per contro, quello che presenta un’azione come oggettivamente necessaria per se stessa, indipendentemente dal rapporto con un altro scopo.[11]

Le massime pratiche di natura ipotetica sono tali appunto perché suppongono uno scopo che è determinato in modo vago ed è interamente inconoscibile ma, allo stesso tempo, è desiderabile in quanto indotto dalla nostra componente sensibile. In questo senso, l’azione determinata sulla base della massima pratica è buona soltanto condizionatamente, perché dipende dalla bontà dello scopo: “L’imperativo ipotetico dice, dunque, soltanto che l’azione è buona per una qualche finalità, possibile o reale. Nel primo caso, esso è un principio problematicamente pratico, nel secondo assertoriamente pratico”.[12]

Se fossero possibili solamente massime pratiche, la volontà non potrebbe mai essere puramente buona e sarebbe sempre indotta alla decisione esclusivamente dalla sensibilità, sicché il calcolo razionale si limiterebbe ad una ingegneristica forma di massimizzazione del piacere e minimizzazione del dolore che, secondo Kant, sono condizioni insufficienti per una fondazione morale e, soprattutto, per stabilire che un essere è puramente buono. Infatti, Kant sostiene esplicitamente che una volontà buona non è in alcun modo determinata da alcun residuo egoistico. Ma come può essere che un essere sensibile sia anche indipendente dalla sensibilità stessa nel momento di determinare la sua volontà?

- Gli imperativi della ragione e le diverse formulazioni

Per prima cosa, la formulazione della massima della ragione deve essere indipendente da ogni inclinazione sensibile: “Noi dobbiamo, dunque, indagare la possibilità di un imperativo categorico interamente a priori, poiché, in questo caso, noi non disponiamo del vantaggio di trovarne la realtà nell’esperienza…”[13] La ragione è in grado di determinare la volontà senza ausilio della sensibilità soltanto a condizione che formuli i suoi imperativi. Questa possibilità della ragione dipende dalla sua capacità di formulare principi generali, universali e necessari:

Quando io considero, in generale, un imperativo ipotetico, non so in precedenza che cosa conterrà: fin quando, cioè, la condizione non mi sia indicata. Se, però, penso un imperativo categorico, so immediatamente che cosa contiene. Poiché, infatti, all’infuori della legge, l’imperativo contiene solo la necessità della massima di conformarsi a tale legge, mentre la legge non contiene alcuna condizione a cui vada riferita, non rimane se non l’universalità di una legge in generale, a cui la massima dell’azione debba conformarsi: ed è solo questa conformità ciò che l’imperativo propriamente rappresenta come necessario.[14]

Proprio perché la formulazione dell’imperativo categorico, come vedremo, non ha in sé alcuna determinazione della sensibilità ed essendo esteso ad ogni essere razionale, esso può essere il comando capace di fondare la volontà buona. Kant fornisce diverse formulazioni dell’imperativo categorico, che sono equivalenti circa la sostanza, ma non la forma. Ovvero, per un essere razionale sono equivalenti ma per noi esseri umani essi illuminano in modo diversi aspetti differenti della stessa legge:

L’imperativo categorico è, dunque, uno solo, e precisamente il seguente: agisci solo secondo quella massima che tu puoi volere, al tempo stesso, che divenga una legge universale.[15]

Da questa prima formulazione, il lettore può cogliere meglio l’aspetto puramente formale e sensibile-indipendente dell’imperativo categorico. Il comando della ragione prescinde dalle singole inclinazioni proprio perché stabilisce che una massima della ragione è tale solo a condizione che essa sia desiderabile come legge universale. Questo sancisce un limite rispetto a ciò che si può desiderare razionalmente: non ogni massima è estendibile sino a questa misura. La seconda formulazione dell’imperativo, infatti, chiarisce proprio la natura della “legge universale”:

… l’imperativo universale del dovere potrebbe anche suonare così: agisci come se la massima della tua azione dovesse, per tua volontà, divenire una legge universale di natura.[16]

Questo imperativo è leggermente diverso da quello precedente. Infatti, non solo esplicita la natura della legge che si dovrebbe volere (cioè qualcosa di prossimo ad una legge che possa essere addirittura alla base della natura umana – di un essere razionale) ma anche il fatto che l’essere razionale guarda all’atto della definizione dell’imperativo morale come ad un legislatore. Lo sguardo deve dunque essere quello di un sovrano che cerca di formulare le sue leggi in modo che tutti, compreso se stesso, possano vivere nel migliore dei modi e non sulla base del proprio egoismo ma, al contrario, sulla base di una ragione che possa valere per tutti allo stesso modo. Nel primo caso, dunque, l’imperativo pone un criterio di desiderabilità della legge, nel secondo invece sancisce “lo sguardo” che si deve avere nell’atto della definizione dell’imperativo. Esiste, infine, una terza formulazione dell’imperativo categorico:

agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo.[17]

Questo terzo imperativo chiarisce in modo più preciso, per noi esseri umani, lo scopo definito dalla ragione per la volontà: quale che sia la decisione che devi prendere, ricordati di considerare le altre persone (esseri razionali) sempre anche come fini e mai solo come mezzi. Lasciamo ora stare il punto del “anche al tempo stesso” (che quindi lascia aperta la possibilità che si possa anche considerare gli esseri umani come mezzi). La terza formulazione dell’imperativo fonda un limite estremo alla nostra possibilità di prendere decisioni puramente egoistiche. Ad esempio, non sarebbe lecito amare una persona per il solo fatto di trarne piacere perché ne staremmo chiaramente abusando nel senso che essa sarebbe per noi un mezzo e non un fine.

Mentre le prime due formulazione dell’imperativo categorico descrivono maggiormente l’aspetto generale (universale e necessario) della massima della ragione morale, l’ultima si concentra sullo scopo della volontà, che è l’umanità e, più in generale, ogni essere razionale. Prima di passare, allora, ad una maggiore caratterizzazione dell’oggetto della legge morale (il regno dei fini), vale la pena considerare i tratti comuni dei tre imperativi che si distinguono, secondo Kant, solamente in base alla forma ma non al contenuto che essi individuano e che sono, per tanto, funzionali esclusivamente per chiarire aspetti differenti del medesimo oggetto:

I tre modi su esposti di rappresentare il principio della moralità non sono, in fondo, se non altrettante formule di una medesima legge, ognuna delle quali racchiude in sé le altre due. Tra esse sussiste, tuttavia, una diversità, che ha una rilevanza soggettivamente, più che oggettivamente, pratica nell’avvicinare un’idea della ragione all’intuizione (secondo una certa analogia), e perciò al sentimento. Infatti, tutte le massime hanno:

-

una forma, che consiste nell’universalità; e allora la formula dell’imperativo etico si esprime così: dovessi scegliere le massime come se avessero da valere come leggi universali di natura;

- una materia, e cioè uno scopo; e allora la formula suona: l’essere razionale, come scopo per sua natura, cioè come fine in se stesso, deve servire da condizione limitativa a ogni massima, rispetto a qualsiasi scopo semplicemente relativo e arbitrario;

-

una determinazione completa di tutte le massime mediante quella formula, e cioè: dover concordare tutte le massime, per legislazione propria, con un possibile regno dei fini come se fosse un regno della natura.[18]

- Il regno dei fini come scopo della volontà buona

Tutto questo naturalmente suona molto astratto e anche Kant, forse, doveva pur rendersene conto. Infatti, sin tanto che parliamo di imperativi, e non di oggetti della volontà, tutto rimane un po’ sospeso per l’immaginazione. Non che sia chiaramente un limite, ma non si comprende l’oggetto stesso della volontà buona. Cerchiamo, allora, di chiarire questo aspetto.

La volontà buona, animata esclusivamente dalla ragione, ha come suo oggetto non una cosa in particolare ma l’umanità tutta. Infatti, la volontà che cerca nella ragione consiglio si orienta all’interno dei limiti che la ragione stessa gli comanda. Ovvero, sebbene la volontà sia inclinata dalla sensibilità a determinarsi, la ragione gli fissa dei limiti nella sua determinazione in modo tale che la volontà cerchi di non prevaricare su nessuno. Ogni essere umano va rispettato in quanto tale, ovvero in quanto essere razionale. L’impegno morale è la determinazione della volontà in modo che questa sia sempre accorta nella decisione e non tenti di assumere decisioni, vantaggiose (magari), ma che ledono la dignità degli altri.

Kant parla di “regno dei fini” per intendere l’insieme degli esseri che rispettano tutte le medesime leggi (regno) morali (dei fini):

Per regno intendo il collegamento sistematico di diversi esseri razionali mediante leggi comuni. Ora, poiché le leggi determinano gli scopi per la loro universale validità, se si astrae dalle differenze personali tra gli esseri razionali e, con ciò, da ogni contenuto dei loro scopi privati, sarà possibile pensare in connessione sistematica una totalità dei fini (tanto degli esseri razionali come fini in sé quanto dei singoli scopi che, ciascuno per sé, essi si possono proporre): in altre parole, un regno dei fini, reso possibile dai principi sovraesposti. Infatti, tutti gli esseri razionali si trovano sotto la legge secondo cui ciascuno di loro deve trattare se stesso, e tutti gli altri, mai come un semplice mezzo, ma sempre al tempo stesso come un fine. Di qui nasce un collegamento sistematico degli esseri razionali mediante leggi oggettive comuni, cioè un regno che, avendo tali leggi in vista appunto le relazioni di esseri razionali tra loro come mezzi e fini, può ben chiamarsi regno dei fini (sia pure come un ideale).[19]

A questo punto possiamo dire di aver chiuso il percorso della Fondazione della metafisica dei costumi, pur nei suoi tratti principali. Il lettore, naturalmente, è invitato ad approfondire e, soprattutto, a leggere direttamente il testo, così denso e ricco di sfumature e di concetti. Concludiamo tracciando la mappa concettuale di quanto abbiamo proposto in questa ricostruzione. Innanzi tutto, la morale non ha come scopo fissare un insieme di norme empiriche (massime o imperativi ipotetici) che garantiscano il raggiungimento della felicità. Per dirla con Kant: “…la volontà buona appare come la condizione necessaria per rendere degni di essere felici”[20] Si noti che dunque la volontà buona è condizione per la “dignità di essere felici” e non per la felicità in quanto tale, che è al di là delle nostre possibilità. Dunque, la volontà può essere buona se è libera dalle inclinazioni sensibili e questo è possibile se segue i dettami della ragione. Questi si esprimono mediante imperativi categorici che comandano in modo inderogabile la volontà in modo che sia legislatrice per sé e per tutti gli altri esseri razionali, concepiti sempre come scopi e mai solo come mezzi.

- Alcune considerazioni critiche sulla posizione morale kantiana

Sebbene, nel complesso, la filosofia morale kantiana appaia in tutta la sua solida struttura, ci sono almeno alcuni interessanti aspetti che vorremmo portare alla luce del lettore. (I) La proposta di Kant sembra assumere l’assenza di un soggetto – razionale o meno, ovvero di un “punto di vista orientato e personale” alla realtà; (II) la formulazione concreta degli imperativi categorici è meno agevole di quanto sembri e (III) la terza formula dell’imperativo categorico lascia aperta la questione di come considerare gli altri esseri razionali in quanto mezzi. Iniziamo dal primo punto.

L’idea di Kant è chiara. Una morale razionale è possibile a condizione che la ragione non si limiti a formulare principi pratici in vista di fini indotti dalla sensibilità. Tuttavia, quello che Kant chiede al soggetto è molto di più. Egli infatti chiede di sospendere non solo la sensibilità ma anche il suo sguardo personale al mondo: anche senza alcun interesse alla massimizzazione del piacere e minimizzazione del dolore, rimane possibile effettuare scelte sulla base del proprio punto di vista, rispetto a quello che uno crede o meno in linea con i suoi interessi. Eppure rimane pur sempre il fatto che è un soggetto reale che in condizioni spesso di conflitto con altri deve prendere decisioni che non si esauriscono nella definizione di una “legge universale” perché inevitabilmente il problema, appunto, è che non si prendono decisioni esclusivamente in vista di un fine così superiore alla maggior parte delle persone.

La vita è spesso inclemente e fondata su condizioni di conflitto la cui natura non può essere risolta in questo modo. Questo problema può emergere con l’esempio della legittima difesa: sono legittimato a difendermi per salvaguardare me stesso oppure no? Da un lato, la legittima difesa sembra appunto irrefutabile e, quindi, è esprimibile in una legge della ragione. Ma allo stesso tempo la legittima difesa può comportare la morte della persona che reca l’offesa che, in quanto parte del regno dei fini, non dovrebbe essere fatta oggetto di un rischio simile pur come estrema ratio. L’unica concessione al soggetto, per Kant, consiste nel provare un senso di rispetto per sé e per gli altri nella misura in cui egli agisce sulla base dell’imperativo categorico.

Il sentimento del rispetto è pensato addirittura come “castrante” nei confronti del proprio ego, il quale è sostanzialmente l’oggetto di ogni forma di violazione alle giuste inclinazioni della ragione. Non solo, ma non bisogna pensare che nell’atto della legiferazione il soggetto razionale si debba orientare pensando in termini di “positività” o “negatività”, ovvero non deve mischiare la sua propria condizione con quella degli altri. Lo sguardo di Kant sulla morale è come quello di un dio che, indifferente nei confronti del mondo, lo legifera per il meglio (come suggerito dalla seconda formulazione dell’imperativo categorico). Ma questo cosa significa concretamente? A me non è molto chiaro perché mantengo pur sempre un mio punto di vista individuale che si afferma nell’esatto momento in cui cerco di comprendere il modo attraverso cui realizzare la mia volontà buona. Cioè non c’è imperativo senza soggetto ma questo soggetto non ha modo di astrarsi sino a diventare un legislatore universale.

(i) Un soggetto razionale ha uno sguardo sul mondo che non può essere eliminato e non dovrebbe essere eliminato, visto che una persona è un’entità definita proprio in base a questo “orientamento unico” nei confronti della realtà.

(ii) Anche ammesso e non concesso che un tale sguardo da nessun luogo sia possibile, non si vede perché dovrebbe essere illuminante rispetto alla mia posizione personale, nella misura io invece sono costitutivamente legato alla mia posizione personale nel mondo.

(iii) La legge morale fornisce un quadro dei miei limiti nei confronti di me stesso e nei confronti degli altri. Ma non mi aiuta a determinarmi in condizioni in cui esistono conflitti di interessi. La formulazione concreta degli imperativi risulta alquanto oscura specialmente quando non è rivolta ad uno sguardo generale ma al mio particolare che è, però, la base della mia “vita morale”.

Non si può chiedere ad un soggetto razionale di non essere un soggetto, anche quando si voglia accentuare per quanto possibile il suo essere razionale. Questa seconda caratteristica, al contrario, deve risultare almeno in parte dalla sua concepibilità rispetto ad uno sguardo orientato sul mondo che è, inevitabilmente, unico e limitato. Stabilire l’esistenza di un valore universale per ogni elemento del regno dei fini è cosa chiara e distinta e, moralmente, encomiabile e fondativa. Ma tutto il resto non può venire da questo “sguardo da nessun luogo” perché uno sguardo da nessun luogo non è propriamente uno sguardo. Il resto viene di conseguenza. E in questi punti abbiamo anche già affrontato il secondo aspetto critico.

Il terzo aspetto riguarda più precisamente la terza formulazione dell’imperativo categorico:

agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo.[21]

Il problema nasce da “sempre anche al tempo stesso” e “mai come semplice”. Ovvero, posso allora concepire un uomo anche come mezzo? Se la risposta è affermativa, allora si riapre naturalmente la questione dei limiti. Quale è il limite concepibile allo sfruttamento degli altri? Si tratta di una questione delicata perché questa legge vuole imporre un limite esattamente a questo aspetto. Non dice, però: “agisci in modo da considerare l’umanità mai come mezzo” ma dice “sempre anche come fine e mai come semplice mezzo”.

Insomma, questa massima consente la richiesta di un favore, di un aiuto etc., ovvero situazioni ordinarie in cui un uomo chiede ad un altro di essere anche in parte un mezzo rispetto al suo scopo. Tuttavia, quanto potrebbe essere estesa? Quanto la natura del “semplice mezzo” è tale da essere escluso dal suo essere “anche fine”? Si tratta pur sempre di una formulazione linguistica, che quindi non può mai fugare ogni dubbio, però questo è un punto molto delicato che andrebbe chiarito in modo molto puntuale, considerando che le relazioni umane sono innervate esattamente su una reciproca condizione di ausilio che è indispensabile ma anche la causa di tutto l’attrito sociale.

Per esempio, poniamo che due persone si incontrino e vogliano intrattenere un rapporto sessuale. Supponendo che entrambi non hanno alcuna intenzione di prolungare la relazione oltre il rapporto occasionale e che alla fine effettivamente abbiano il loro “incontro”, come si dovrebbe valutare questo atto? Intanto, c’è l’ambiguità di considerare questa azione come il risultato di una legge che valga per tutti. Infatti, entrambi sono consenzienti e sono concordi nel voler intrattenere un rapporto siffatto esclusivamente per massimizzare il proprio piacere. Questo, però, è in accordo con l’imperativo categorico? La risposta sembrerebbe negativa, perché partorita dalla reciproca idea di massimizzare il reciproco piacere. Ma allo stesso tempo, perché no? Entrambi massimizzano il piacere dell’altro senza alcun altro scopo, sicché sicuramente non c’è nulla di male. Tuttavia è chiaro che entrambi sono un mezzo prima di tutto rispetto all’altro. Ci sono delle ambiguità, dunque, in quello che sembra essere formulabile in questo caso.

Infine, la formulazione generale dell’imperativo qui passa da una scelta che è inevitabilmente soggettiva. Supponiamo ora che uno dei non solo consideri l’altro come un mezzo ma soprattutto come un fine (come in un rapporto, diciamo, canonico). Però, la persona in questione non reciproca sul piano del fine ma solo come mezzo. Quest’ultima ha una genuina attrazione per la persona di fronte ma non così tanto da considerarla esclusivamente come un fine. In questo caso, quale è la volontà buona? Potrebbe decidere di accondiscendere al rapporto perché causa felicità nell’altro e questo sarebbe un bene. Potrebbe anche decidere di non accondiscendere al rapporto perché sa che non sarebbe esclusivamente per il bene (generale) o non gli interessa. Insomma, sebbene l’esempio si giochi sul piacere più che sul bene è un caso piuttosto banale in cui non c’è una scelta più giusta nella misura in cui dipende dal soggetto. In secondo luogo, non mi risulta affatto chiaro come riuscire a formulare imperativi categorici che siano sempre validi laddove è richiesta comunque una certa preferenza personale. Non si può chiedere al soggetto di forzare se stesso, almeno quando ne va di una scelta tra alternative equamente accettabili solo in linea di principio.

Ho tentato in un altro articolo di riconsiderare la posizione kantiana in un’ottica meno incline a ridursi al solo aspetto dell’autodeterminazione della razionalità da parte della volontà, quest’ultima riconsiderata all’interno di una metafisica spinoziana (in parte) che, certamente, non sarebbe stata pienamente apprezzata da Kant. Inoltre, circa l’ultimo problema, invece, ho considerato la questione della dignità in un altro loco, che si può trovare in bibliografia. In conclusione, comunque, la morale kantiana rimane uno dei fari che guidano i nostri passi verso una maggiore comprensione di quello che siamo, di quello che vogliamo e di quello che dovremmo essere.

Bibliografia

Kant, Immanuel; (1785), La fondazione della metafisica dei costumi, Milano: Rusconi.

Cosio, Sonia; (2016), Il rispetto in Kant, AlboVersorio.

Kant, Immanuel; (1787), Critica della ragion pura, Torino: Utet.

Kant, Immanuel; (1788), Critica della ragion pratica, Roma-Bari: Laterza.

Kuehn M., (2001), Kant – Una biografia, Il Mulino, Bologna.

Pili, Giangiuseppe; (2016); “Libertà, volontà e legge morale: una posizione causale neo-kantiana della moralità”, www.scuolafilosofica.com.

Pili, Giangiuseppe; (2017); “La dignità come proprietà morale formale e sostanziale del soggetto morale”, www.scuolafilosofica.com

[1] Kant, Immanuel; (1787), Critica della ragion pura, Torino: Utet, pp. 448-449.

[2] Ivi., Cit., p. 411.

[3] Ivi., Cit., p. 65.

[4] Kant, Immanuel; (1785); Fondazione della metafisica dei costumi, Milano: Rusconi, p. 51.

[5] La prima critica, vertice della filosofia Occidentale, è comunque un testo assai ostico, a tratti estremamente difficile. La fondazione della metafisica dei costumi è un testo quasi elegante anche sotto il profilo filosofico-letterario, per così dire.

[6] Ivi., Cit., p. 91.

[7] Ivi., Cit., p. 61.

[8] Ma, vedremo, soltanto della nostra bontà che, però, è il problema in questione.

[9] Ivi., Cit., p. 117.

[10] Ivi., Cit., p. 139.

[11] Ivi., Cit., p. 107.

[12] Ivi., Cit., p. 107.

[13] Ivi., Cit., p. 121.

[14] Ivi., Cit., p. 123.

[15] Ivi., Cit., p. 123.

[16] Ivi., Cit., p. 125.

[17] Ivi., Cit., pp. 143-145.

[18] Ivi., Cit., pp. 161-163.

[19] Ivi., Cit., p. 155.

[20] Ivi., Cit., p. 57.

[21] Ivi., Cit., pp. 143-145.

Be First to Comment