Introduzione:

Nel 1938, alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, Jean-Paul Sartre pubblicò per Gallimard l’opera La nausea, certamente non un romanzo stricto sensu, quanto più la pubblicazione delle pagine di un diario di Antoine Roquentin, studioso di storia nella fittizia città di Bouville, condannato a una solitaria esistenza in nome del vuoto che è l’esperienza di vita. Nell’opera si concentrano le inquietudini che l’autore avvertiva e proiettava su ogni aspetto, sino al più intimo e personale, della vita di ognuno, inquietudini che si riverseranno in egual modo, e con attenzioni ancor più penetranti, nei racconti che compongono Il muro (1939).

La mia formazione e i miei interessi di ricerca mi hanno portato certamente a godere del romanzo sartriano, ma ugualmente a notare il modus operandi dell’autore: Sartre si rende editore fittizio delle pagine diaristiche di Antoine Roquentin, attuando a tutti gli effetti un’operazione editoriale, e dunque simil-filologica. Il presente contributo parte dalla scelta di accettare il gioco proposto da Sartre: ci si propone dunque di analizzare le scelte compiute dal Sartre filologo-editore delle pagine di Roquentin, concentrandosi in particolare sulle note, per quanto relativamente esigue, che egli appone, e che testimoniano lo stato dell’immaginario manoscritto di partenza, proponendo fini e curiose congetture, ma ugualmente facendo emergere una perniciosa problematica di stampo paleografico.

- Il lavoro filologico di Sartre editore:

La finzione filologica di un manoscritto ritrovato non è certamente un espediente eslege nel panorama letterario, celebre è il caso di Manzoni nei Promessi Sposi, con la trascrizione di una prima parte del manoscritto ritrovato, ma una tale scelta editoriale vide diversi esperimenti più o meno celebrati dalla critica: «Volendo impiegare il medesimo artificio di occultazione della autorialità, già usato da Miguel de Cervantes nel Don Chisciotte (1605), da Vincenzo Cuoco nel Platone in Italia (1804) e da Walter Scott nell’Ivanhoe (1819), Manzoni asserì di aver ritrovato un manoscritto secentesco che narrava la vicenda dei due promessi sposi» (Di Massa 2023).

Le ragione dietro una tale impostazione dell’opera possono essere molteplici, dalla volontà di conferire autorevolezza alla necessità, per ragioni politiche, di occultare, quantomeno all’evidenza, l’autorialità di quanto scritto. Si può ritenere che Sartre abbia voluto dare questo taglio alla sua opera per ragioni di prospettiva: mostrare le inquietudini di un costante male di vivere tramite gli occhi di chi vive il presente, peraltro scandendo le vicissitudini con il potente strumento della datazione delle pagine, proprio di un diario, il che accentua notevolmente la presa emotiva di quanto si scrive e si narra.

Tralasciando ogni intento di esegesi del romanzo sartriano, operazione perniciosa e che non mi compete, è interessante notare che la finzione editoriale si struttura a partire dall’elemento paratestuale dell’Avvertenza degli editori: la scelta di usare un plurale implica un lavoro editoriale a più mani, e in un certo senso rafforza la veridicità che si vuole comunicare ai lettori.

|

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS[1] Ces cahoers ont été trouvés parmi les papiers d’Antoine Roquentin. Nous les publions sans y riens changer. La première page nìest pas datée, mais nous avons de bonnes raisons pour penser qu’elle est antérieure de quelques semaines au début du journal proprement dit. Elle aurait donc été écrite au plus tard, vers le commencement de janvier 1932. A cette époque, Antoine Roquentin, après avoir voyagé en Europe centrale, en Afrique du Nord et en Extrême-Orient, s’était fixé peuis trois ans à Bouville, pour y achever ses recherches historiques sur le marquais de Rollebon.

Les Éditeurs |

AVVERTENZA DEGLI EDITORI[2] Questi quaderni sono stati trovati tra le carte di Antonio Roquentin. Noi li pubblichiamo senza nulla mutarvi. La prima pagina non ha data, ma abbiamo buone ragioni per pensare che essa preceda di qualche settimana l’inizio del giornale propriamente detto. Sarebbe dunque stata scritta al più tardi verso il principio del gennaio 1932. A quest’epoca Antonio Roquentin, dopo aver viaggiato l’Europa centrale, l’Africa del Nord e l’Estremo Oriente, si era stabilito da tre anni a Bouville per completare le sue ricerche storiche sul marchese di Rollebon.

GLI EDITORI |

L’Avvertenza fornisce già un elemento fondamentale per la comprensione del lavoro filologico di Sartre: le carte che si vanno a pubblicare sono autografe. Questo dettaglio rende pressoché nulla ogni operazione di ricostruzione: certamente l’editore non dovrà compiere operazioni lachmanniane di costellazione stemmatica e valutazione delle varianti, ma si limiterà a intervenire ove il testo risulti corrotto, con buona probabilità per danni meccanici occorsi al manoscritto. Da qui si apre anche un ventaglio di possibilità per l’editore: svincolato dalla responsabilità della constitutio del testo critico, l’editore può decidere di proporre un apparato, o un appendice, in cui si vadano a valutare i materiali di un possibile avantesto,[3] o ancora presentare un’edizione genetica ponendo in apparato le correzioni autoriali apposte sul manoscritto. La prima ipotesi non sembra perseguita da Sartre, l’Avvertenza non rende nota di materiali d’avantesto ulteriori rispetto al manoscritto pubblicato. La seconda ipotesi è in parte seguita: si vedrà di seguito come Sartre avanzi ipotesi su una lezione cassata e riscritta, paleograficamente problematica.

Seguitamente, l’Avvertenza rende ragione della scelta editoriale di porre il foglio senza data in capo alle altre pagine, che per contro recano una datazione, la prima è Lunedì 29 gennaio 1932: Si afferma di avere buone ragioni per pensare che essa preceda di qualche settimana l’inizio del giornale propriamente detto, ossia del diario. Non è tuttavia ben chiaro quali siano questi elementi a sostegno della tesi: certo, le prime pagine hanno un taglio fortemente introduttivo e di presentazione, propongono una riflessione sulla scelta di scrivere un diario, il che chiaramente porta a pensare che si tratti di riflessioni preliminari, e presentano alcuni elementi che meglio chiariscono l’ambientazione dell’opera. Non vi sono tuttavia precisi elementi che determinino un terminus ante quem, ma è pur vero che la filologia, quando manca di elementi precisi, deve lavorare per congetture probabilistiche. Mi sento dunque di condividere la scelta editoriale, e ciò sulla base dell’idea che una riflessione sull’arte del diario, possa essere preliminare al lavoro stesso.

La prima nota che Sartre-editore pone nota semplicemente che una parola è lasciata in bianco, ossia la frase manca di un completamento, e l’autore ha lasciato un apposito spazio bianco:

|

Note 1:[4] Un mot laissé en blanc. |

Nota 1: Una parola lasciata in bianco. |

La scelta della paragrafatura, ossia di andare a capo dopo questo spazio bianco, è finemente sapiente, poiché non permette di congetturare un’ipotetica lunghezza della parola (o delle parole?), e lascia aperta l’ipotesi che si tratti di una scelta stilistica consapevole.

- Un pernicioso problema paleografico:

Il foglio senza data reca uno spazio bianco, accompagnato dalla seguente nota:

|

Note 2: Un mot est raturé (peut-être “forcer” ou “forger”), un autre rajouté en surcharge, est illisible. |

Nota 2: Una parola è cancellata (forse, “forzare” o “forgiare”), un’altra, riscritta sopra, è illeggibile. |

Il passaggio in questione legge: Il ne faut rien mais noter soigneusement (it.: Non bisogna… ma notare accuratamente). Tralasciando momentaneamente il fatto che il contesto lasci propendere per la parola forzare, in ragione di adeguatezza semantica, la nota propone un problema di carattere paleografico, forse un piccolo palinsesto: l’editore fittizio afferma di aver trovato sul manoscritto una parola cancellata, e avanza l’ipotesi che possa trattarsi di forcer o forger (it. forzare o forgiare). Aggiunge di seguito che una seconda parola è trascritta sopra, ma risulta illeggibile. Se si accetta l’idea di una stratificazione delle scriptiones tra inferior e superior, la base di partenza viene a costituirsi di due dati fondamentali:

- Plausibilmente, sul manoscritto doveva trovarsi una scriptio inferior, che è possibile distinguere nella sua quasi totalità, e una scriptio superior che, per contro, risulta completamente illeggibile. Vale a dire, l’autore-editore informa che Antoine Roquentin sarebbe intervenuto sul suo testo con una seconda fase elaborativa.

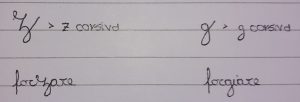

- Sul manoscritto doveva trovarsi, a metà della scriptio inferior, una lettera che crea confusione nella sua interpretazione, e lascia ipotizzare che si tratti di c o g (in italiano z o g).

Trattasi di una base di partenza piuttosto perniciosa, che pone problemi tutt’altro che indifferenti. Innanzitutto, Sartre, nella sua veste di editore fittizio, riesce a riconoscere quasi tutte le lettere della parola originariamente trascritta: < f o r c/g e r >, mentre la parola superiore, scritta in un secondo momento, risulta illeggibile. Ciò implica necessariamente che tratti distintivi delle lettere della scriptio inferior siano ben visibili, e nell’ordine: l’asta verticale del grafema f; il cerchio del grafema o; la piccola asta orizzontale del grafema r; la forma a cerchio non chiuso del grafema e; nuovamente, la piccola asta orizzontale del grafema r. Ciò implica, inoltre, che la scriptio superior abbia avuto caratteristiche grafiche che andavano a sovrapporsi pressoché interamente alla scriptio inferior. Si può dunque ipotizzare che in prima posizione vi fosse una lettera con asta verticale che travalica, superiormente, il limite del rigo, ad esempio in grafema t o un antico grafema per s, molto prossimo a f. Ugualmente, le vocali in luogo delle due o; e dovevano avere una forma arrotondata, dunque al più potevano essere a; u, ben più difficilmente un grafema i.

Ancor più problematica è l’ambiguità che Sartre-editore rileva tra c/g (it. z/g): paradossalmente, l’ambiguità sarebbe spiegabile nel caso italiano, esistendo una forma grafica, di uso molto comune in tutto il XX sec., di z corsiva con asta verticale arrotondata sotto il limite della riga, molto prossima dunque a un grafema g minuscolo o corsivo. Di seguito, si riproducono graficamente, con scrittura manoscritta, le diverse forme ipotizzate:

Tuttavia, pur dando una possibile spiegazione alla confusione z/g, il testo italiano pone un ulteriore problema di ben difficile risoluzione: graficamente, l’italiano forgiare richiede l’impiego di un grafema di vocale palatale alta /i/, di natura puramente grafica, come marcatore del grado di palatale dell’affricata sonora precedente. Questo espediente grafico non è invece richiesto dalla forma francese forger, e risulta piuttosto complesso immaginare, paleograficamente, che la presenza del grafema di vocale i non abbia sciolto l’ambiguità: vale a dire, un editore avrebbe facilmente intuito la natura erronea di una plausibile lezione forziare, optando per la forma forgiare.

Per contro, guardando alla versione francese, l’ambiguità per l’editore risulta essere tra c/g: la problematicità in questo caso risiede nel fatto che i due grafemi, come ben evidente, si differenziano per un’asta verticale arrotondata sotto il rigo nel grafema g. Non è possibile ipotizzare che la forma forcer recasse una cediglia, in quanto la pronuncia, agli anni ’30 del XX sec., era già ampiamente assibilata e completamente distanziata da qualsivoglia tipo di articolazione affricata dentale. L’unica soluzione ipotizzabile è che l’asta verticale del grafema g sia parte della scriptio superior, e che dunque c e g siano rispettivamente scriptio inferior e superior (o viceversa).

- Le scriptiones da un’altra specola:

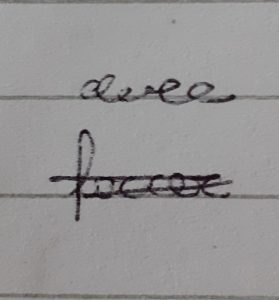

Una parziale risoluzione del pernicioso problema paleografico potrebbe derivare da una rilettura, e reinterpretazione, della nota in questione. Interpretando la rajouté en surcharge non come una scriptio superior ma come una riscrittura nel margine superiore della parola, non si pone il problema di come una scriptio superior sia divenuta illeggibile. Tale ipotesi permette di ritenere che la prima parola sia stata cassata, in maniera non eccessivamente aggressiva, tale comunque da permettere di distinguere le lettere. In un secondo momento, l’autore avrebbe scritto la seconda parola nel margine superiore, ma l’avrebbe fatto con una grafia tale (forse eccessivamente piccola, o particolarmente diversa dalle altre) da renderla illeggibile.

La mia fantasia filologica mi impone di immaginare che la riscrittura nel margine superiore risulti illeggibile in quanto vergata da una mano diversa, ma tale ipotesi, per quanto affascinante, allo stato delle cose è pura illazione. Rimando sulle ipotesi concrete, si può visualizzare una situazione in cui la parola sottostante è cassata ma ricostruibile, mentre le parola scritta nel margine superiore è illeggibile. Si riproduce di seguito un ipotetica situazione, puramente congetturata, del locus criticus del manoscritto:

- Le altre note del Sartre-editore:

La nota più corposa riguarda sempre la carta senza data, e congettura che il paragrafo che reca l’orario 10 e mezzo sia ambientato nelle ore serali:

|

Note 3: Du soir, évidemment. Le paragraphe qui suit est très postérieur aux précédents. Nous inclinons à croire qu’il fut écrit, au plus tôt, le lendemain. |

Nota 3: Di sera, evidentemente. Il paragrafo che segue è di molto posteriore ai precedenti. Propendiamo a credere che sia stato scritto, al più presto, il giorno dopo. |

Evidentemente, e così dice anche Sartre, la congettura si basa sul fatto che il paragrafo parla esplicitamente di sera: «Questa sera mi sento assai a mio agio, molto borghesemente nel mondo» (Sartre 2007: 214). L’editore ritiene che il paragrafo sia di molto posteriore ai precedenti: non è chiaro su quali basi si asserisca ciò, si riprende quanto detto al termine del paragrafo precedente, che peraltro era privo di indicazioni temporali. Si può inoltre obiettare sul ritenere che la stesura sia avvenuta, al più presto, il giorno dopo, e questo sulla scorta del fatto che il paragrafo è frammezzato da un’ulteriore indicazione temporale, le undici meno un quarto, lasciando credere che l’autore abbia annotato l’orario proprio nel momento in cui scriveva. Nuovamente, si tratta unicamente di congetture, non vi sono elementi che negare categoricamente che il paragrafo sia stato scritto la mattina dopo, ripercorrendo i ricordi.

La carta senza data si chiude con la quarta nota dell’editore:

|

Note 4: Le texte du feuillet sans date s’arrête ici. |

Nota 4: Il testo del foglio senza data s’interrompe qui. |

Questa nota è preziosa perché fornisce un interessante suggerimento circa la questione della parola lasciata in bianco. Il testo si interrompe lasciando la frase in sospeso: «Il un solo caso sarebbe interessante tenere un diario, e questo sarebbe se…» (ivi, p. 215). La scelta di Sartre-editore, e anche autore, è magnificamente sapiente: lasciando aperta anche l’ultima frase, si giustifica automaticamente il punto bianco suddetto, in quanto lascia intendere che la carta senza data fosse originariamente scorporata dal resto del diario, evidentemente in attesa di revisione e integrazioni, o altresì che fosse stata scartata per motivi imprecisati. In ogni caso, questo finissimo artificio rende ragione dell’altrimenti inspiegabile parola lasciata in bianco.

- Conclusioni:

Nel proporre una valutazione circa l’acribia filologica di Sarte-editore è necessario tener conto che l’intento originario dell’autore non era marcatamente ecdotico: Sartre non propone operazioni filologiche, non struttura un’edizione genetica,[5] non avanza ipotesi di taglio paleografico. Essendo inoltre questo l’unico elemento segnalatore di una seconda fase elaborativa, non è possibile avanzare l’ipotesi di sincronie compositive con altri loci critici, né tantomeno è possibile ricostruire una cronologia relativa degli interventi e del lavoro dell’autore. La nota circa la parola cassata, nel foglio senza data, è un espediente che ben risponde alle sue intenzioni: l’aggiunta di un simile dettaglio accresce la verisimiglianza della finzione delle carte manoscritte ritrovate, finzione che è alla base del romanzo sartriano.

In generale, Sartre si dimostra certo non digiuno delle operazioni ecdotico-editoriali, che peraltro proprio in quegli anni conoscevano fiorenti sviluppi nell’Europa romanza. La filologia della modernità stava affinando le proprie tecniche, e il panorama francese si preparava ad accogliere teorizzazioni, che giungeranno en fin de siècle, riguardo le prospettive e le prassi della natura dell’avantesto e delle edizioni genetiche. Si può dunque rimanere ben soddisfatti e ammiranti del lavoro di Sartre, che ha strutturato un romanzo, se non in piena osservanza delle prassi ecdotiche moderne, quantomeno con l’acribia di un esperto conoscitore e finissimo fruitore degli espedienti letterari.

ESSENZIALE BIBLIOGRAFIA CRITICA SU LA NAUSEA

Augieri 2020 = Carlo Alberto Augieri, Lo sguardo e l’incontro: sull’atto del vedere senza la funzione autore ne La nausée di J.-P. Sartre, in Ermeneutica letteraria: rivista internazionale, vol. XVI, Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2020, pp. 35-44.

Bellemin-Noël 1977 = Jean Bellemin-Noël, Reproduire le manuscrit, présenter les brouillons, établir un avant-texte, in Littérature, n. 28, 1977, pp. 3-18.

Cormann 2010 = Gregory Cormann, Sartre before phenomenology. Regarding “Nausea” and the “Legend of Truth”, in Revue philosophique de Louvain, vol. 108, n. 4, Louvain la Neuve, 2010, pp. 753-757.

Di Massa 2023 = Simone Di Massa, Manzoni e il manoscritto ritrovato: un falso lombardo a regola d’arte, Scuola Filosofica, 4 febbraio 2023, online all’url <https://www.scuolafilosofica.com/?s=manzoni>.

Figini 2024 = Alice Figini, “L’esistenza è senza memoria”: il pensiero di Jean-Paul Sartre ne “La nausea”, per SoloLibri.net, 15 aprile 2024, online all’url <https://www.sololibri.net/pensiero-Jean-Paul-Sartre-nausea-esistenza-senza-memoria.html>.

Flynn 2014 = Thomas R. Flynn, Sartre: a philosophical biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

LaCapra 2016 = Dominick LaCapra, A preface to Sartre, New York, Ithaca, Cornell University Press, 2016.

Landi 2015 = Michela Landi, Nausea al museo: il Salon Bordurin-Renaudas nella Nausée di Sartre, in LEA – Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, n. 4, Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 431-470

Macías Flores 2017 = Alejandro Macías Flores, La experiencia de la náusea y de la obra de arte como evasión: Lévinas y Sartre, in Open Insight, vol. VIII, n. 14, luglio-dicembre 2017, pp. 69-89.

Sartre 1938 = Jean-Paul Sartre, La nausée, Paris, Gallimard, 1938.

Sartre 2007 = Jean-Paul Sartre, Bruno Fonzi (traduzione di) La nausea, in Jean-Paul Sartre, Elena Giolitti (traduzione di), Bruno Fonzi (traduzione di), Il muro; La mausea, Milano, Corriere della Sera, collana I Nobel della Letteratura, n. 11, Torino, Einaudi, 2007, pp. 209-440.

Solomon 2006 = Robert C. Solomon, Dark feelings, grim thoughts: experience and reflection in Camus and Sartre, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006.

Zenkine 1998 = Serge Zenkine, Thèmes romantiques dans “La Nausée”: Sartre et Nerval, in Études sartriennes, n. 7, Classiques Garnier, 1998, pp. 159-172.

[1] Si pubblica il testo in lingua originale dall’edizione pubblicata da Gallimard (cfr. Sartre 1938), rispettando nella loro integrità la paragrafatura, l’interpunzione e i corsivi. Tutte le seguenti citazioni del testo in lingua francese provengono dalla suddetta edizione.

[2] Si pubblica il testo secondo la traduzione di Bruno Fonzi, edita da Einaudi (cfr. Sartre 2007), rispettando nella loro integrità la paragrafatura, l’interpunzione e i corsivi. Tutte le seguenti citazioni del testo in traduzione provengono dalla suddetta edizione.

[3] Il termine, coniato da Jean Bellemin-Noël, viene ad indicare l’insieme «di ciò che ha preceduto un testo» (1977: 9), vale a dire tutti i materiali preparatori che hanno condotto geneticamente all’edizione vera e propria.

[4] La titolatura, usata da qui in seguito, è mia, e indica la citazione di una nota en bas de page. Medesimo principio si applica alla citazione della versione tradotta.

[5] Edizione genetica che peraltro, allo stato delle cose, non sarebbe stata propriamente possibile, in quanto i manoscritti pubblicati risultano, evidentemente, interamente puliti, fatta salva la cassatura nel foglio senza data; chiaro è che la valutazione genetica di tale correzione autoriale non necessita della strutturazione di un apparato, ma può benissimo essere coperta con una nota specificamente dedicata.

Be First to Comment