Un “calor di gallina” alchemico che la scienza matematica e fisica non percepisce ancora

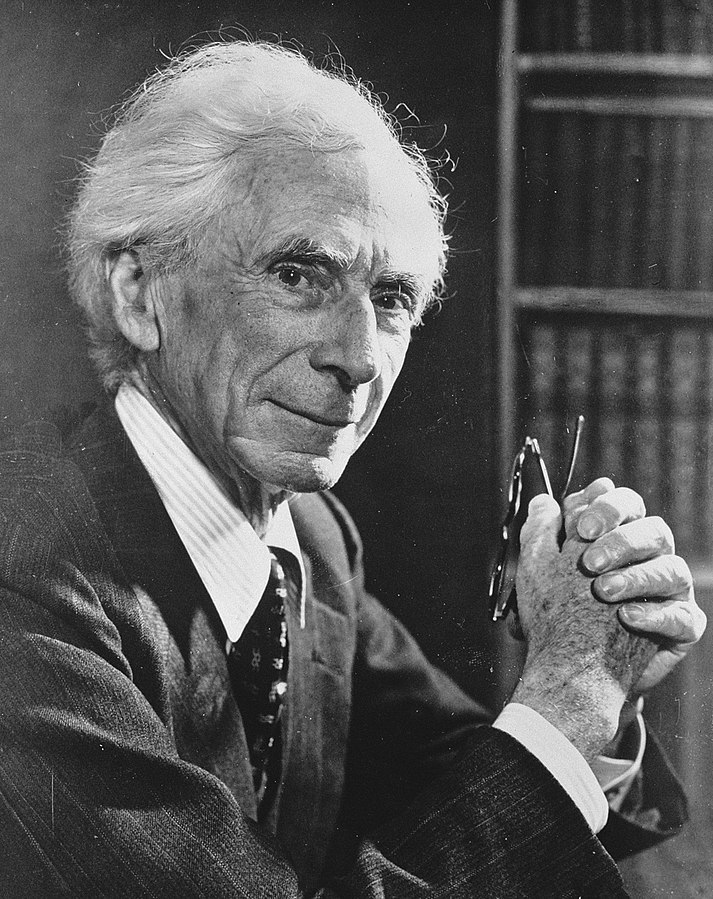

“Perché la geometria è spesso descritta come fredda e arida? La ragione è perché è incapace di descrivere la forma di una nuvola, di una montagna, di una costa o di un albero. Le nuvole non sono sfere, le montagne non sono coni, le coste non sono cerchi, e la corteccia non è liscia, né il lampo viaggia in linea retta.” (Benoit B. Mandelbrot).

Nel 1993 è stato conferito a Mandelbrot il prestigioso Premio Wolf per la Fisica, “per aver trasformato la nostra visione della natura“. Come egli scrive, il frattale è una risposta all’inadeguatezza della geometria classica (detta euclidea), nel descrivere la natura. Tuttavia Mandelbrot, per quanto sia stato un prestigioso fisico, riconosciuto con l’onoris causa in numerose università del mondo, aveva trascurato di approfondire la semplice matematica della sezione aurea, la stessa che informa la natura da lui esplorata con la geometria dei frattali.

Ed ecco che oggi un semplice dilettante della matematica in me, preso per la geometria della sezione aurea, trova il modo di infondere quel calore che sembrava mancare per assimilarla alla natura, con una nuova visione alla radice della geometria da cui si ricava il magico numero irrazionale di 1,618…, il rapporto aureo. Vedremo che è l’alchimia a far da madrina a questa nuova visione geometrica da cui scaturisce il magico calore che, a Benoit B. Mandelbrot, parve mancare. Il “calor di gallina“, gli alchimisti lo definiscono, il magico “fuoco” appena tenue che occorre per covare l’uovo filosofico da cui nasce il Rebis alchemico. Non a caso perché si tratta di una colomba bianca, altro simbolo che l’assimila alla natura.

«L’alchimista doveva racchiudere ermeticamente la materia prima della sua opera in un vaso e quindi, per farla passare dallo stato vile detto “del piombo” a quello sublime “dell’oro”, doveva sottoporla all’azione di un fuoco misterioso. Ebbene, molti testi denominano il vaso alchemico “Uovo filosofico”, mentre l’Athanor, il “forno filosofico” dentro il quale l’alchimista “cuoceva” il vaso alchemico, era anche detto “nido” o “casa del pollo”.