Scopri Intelligence & Interview di Scuola Filosofica!

Iscriviti alla Newsletter!

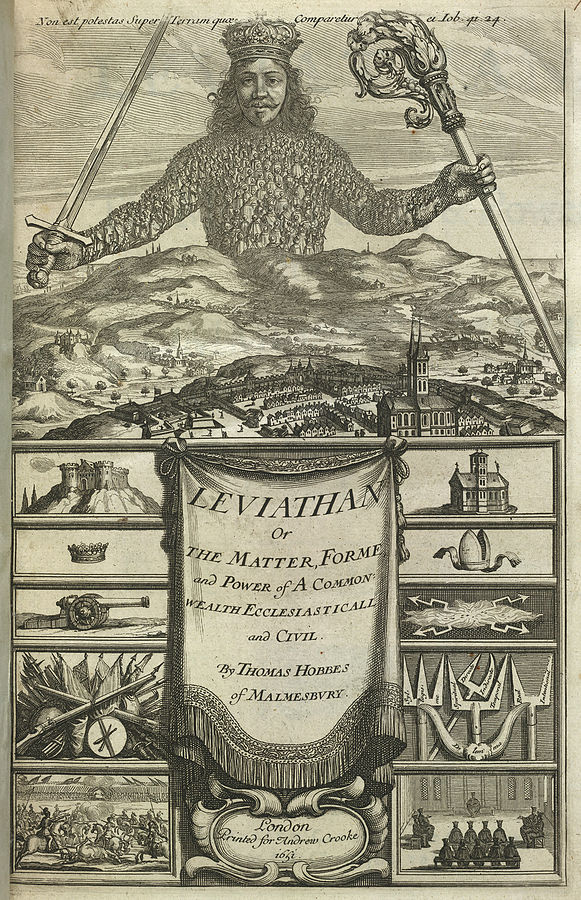

Consigliamo Thomas Hobbes e David Hume

- La proprietà nasce da un bisogno umano universale, quello di utilizzare degli oggetti per la propria sopravvivenza.

- La ragione (precetto della ragione) mostra tutto ciò che è consono alla sopravvivenza individuale.

- Lo stato istituisce la proprietà per il proprio bene e per il benessere della società.

La proprietà nasce dall’esigenza individuale di possedere entità esterne al proprio corpo al fine di un incremento della propria capacità di sopravvivenza. L’esigenza, l’interesse indiririzzata verso un oggetto, risiede nella capacità di ciascuno di utilizzare la cosa al fine della difesa e conservazione della vita.

All’interno della condizione naturale, ogni individuo è dotato di un’infinita estensione di diritti e, per tanto, più persone possono essere intenzionate ad avere un unico e solo oggetto. Così, nello stato di natura, l’oggetto è posseduto da chi per primo lo prende ed è in grado di difenderlo. Ciò, considerato in questa condizione di assoluta parità di diritto, la proprietà degli oggetti non è stabile ma soggetta alla precarietà della propria forza: un oggetto è mio, sin tanto che sono in grado di difenderlo. Da quest’intrinseco problema di stabilità del possesso, Hobbes conclude che solo all’interno dello Stato si può consolidare uno stabile diritto alla proprietà.