Abstract

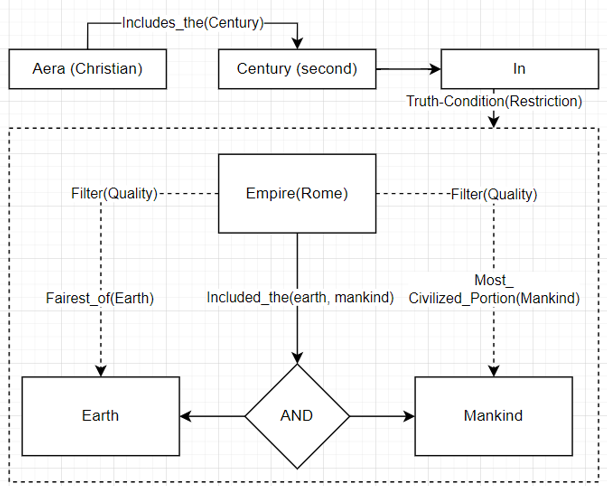

‘Time is said in many ways’, to paraphrase Aristotle. In this essay, time is comprehended in four distinct yet parallel ways: subjective time, event time, conventional time, and landscape time. Subjective time measures the interval between two subjective experiences recorded by memory. Event time represents the order of events involved in a process. Conventional time is the measurement of a given physical interval registered by a clock and intersubjectively assumed as common. Landscape time refers to the current disposition of all changing facts in the universe. These four types of time are independent and autonomous from one another, as the essay will demonstrate. Although distinct, these time types can be related, collectively contributing to our understanding of the concept of time and how we use the term in language. The conclusion supports a pluralistic view of time, where time is partitioned into four categories, each explaining a distinct portion of reality.

Introduction – Time in the History of Philosophy

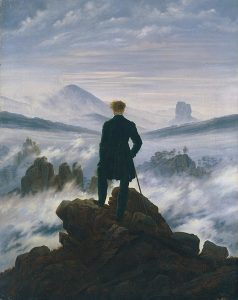

Time was not a major concern of the Greek-Roman philosophical tradition. From one side, time was conceived as the form of the appearances, that is of what it does not exist. Parmenides, essentially, banned time from his ontology, as the only things that exist is ‘the being,’ which was to be intended as eternal, meaning a-temporal, an object that does not change, hence does not exist in time.[1] Any subsequent metaphysical approach which endorsed implicitly or explicitly any form of Parmenidean ontology (something that does exist in its perfection because it never changes) is, in a way or another, banning time in a very fundamental sense.[2] Both Plato and Aristotle essentially (here intended ‘literally,’ i.e. in their understanding of what ‘really exists’) endorsed Parmenides’ vision. For some interesting reasons, today this notion is called ‘Platonic,’ but the conception of a perfect unchanging being independent from how things look like in and through time is, in fact, originated by Parmenides.