Voglio segnalare il seminario del mio carissimo amico e collega, Riccardo Baratella, studioso di metafisica e dottorando all’Università degli studi di Padova (scuola di Dottorato…

...all we need is philosophy

Iscriviti alla Newsletter!

Consigliamo Tropico del cancro di Henry Miller

Sexus è un libro di Henry Miller, il primo della trilogia in cui compaiono Nexus e Plexus. Si tratta di un romanzo a metà strada tra l’autobiografia, il resoconto onirico e le meditazioni filosofiche. La trama è totalmente subordinata ad una ricostruzione della vita dell’Io più interiore, nel quale le pulsioni sessuali diventano ora ragionamento ora divagazione onirica. Impossibile, dunque, distinguere chiaramente sia il genere letterario dell’opera sia i principali nuclei tematici di cui la sessualità è solo uno dei tanti.

La trama è, invero, molto semplice. Si tratta della ricostruzione autobiografica della storia d’amore di Henry Miller (così nel testo) e una donna dal passato mai pienamente compreso e dalla sentimentalità accesa quanto misteriosa. Il mistero stesso della donna è accentuato dal suo continuo mutare di nome (al principio Mara, alla fine Mona passando per June…), che è soltanto il sintomo di un mutare della relazione. Infatti nessuna relazione sentimentale è sempre identica a se stessa, come testimonia il matrimonio fallimentare di Miller. Se c’è un tema continuo nel romanzo è appunto la variazione sul tema della relazione sentimentale, che include sempre e necessariamente la sessualità, nelle sue varie e mutevoli forme.

Come sempre invito tutti i lettori Scuola Filosofica a godere della Rivista di Scacchi di Lucio Rosario Ragonese. Un augurio di buona lettura a tutti…

Iscriviti alla Newsletter!

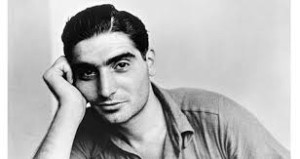

Robert Capa Tracce di una leggenda è un saggio-reportage fotografico sulla vita e sulle opere di uno dei più grandi fotografi della storia: Robert Capa. Robert Capa, pseudonimo e nome d’arte di Endre Friedman, è un emigrante a Parigi (1933). Costretto a lasciare la sua casa per via del nazismo, egli si reca a nella città libera per trovare fortuna: “Atei, attivisti antifascisti, Endre e Cziki sono d’origine ebrea e sanno perfettamente che per loro non c’è futuro nella Germania di Hitler”.[1] A parte la morte, non c’è altro per loro. Ha con sé poche cose, tra cui una Laica I modello base, con cui aveva iniziato a dilettarsi di fotografia.

A Parigi in quel tempo si trovano non soltanto intellettuali di ogni luogo d’Europa, ma occasioni irripetibili appunto perché centro generale di smistamento dell’intellighenzia in fuga e città-simbolo dell’Europa tra le due guerre.

Iscriviti alla Newsletter!

Consigliamo – A cura di Giangiuseppe Pili e l’Introduzione schematica all’epistemologia

Abstract

In questo articolo considereremo la filosofia della scienza di Thomas Kuhn nella sua formulazione classica de The Structure of Scientific Revolutions pubblicato dalla Chicago University Press nel 1962. Non essendo io un esperto della filosofia della scienza, consiglio il lettore di approfondire personalmente la filosofia di Thomas Kuhn, presentata qui in modo inevitabilmente sommario.

The Structure of Scientific Revolutions è un saggio di filosofia della scienza di Thomas Kuhn, pubblicato nel 1962 ed è ancora oggi considerato uno dei classici, se non il principale testo di riferimento, della stessa disciplina, un “paradigma” anche se in senso filosofico. Si tratta di uno dei testi maggiormente citati nella filosofia della scienza e, in generale, nella filosofia analitica (Bird (2004)).

Segnalo due bandi di dottorato. Uno all’Università Vita-Salute San Raffaele (4 + 1 posti) più uno alla Statale di Milano. Auguro ai futuri colleghi il…

Con mio grande piacere segnalo l’iniziativa del mio vecchio compagno di circolo cagliaritano, Paolo Boi, insieme all’ASD Cagliari Scacchi. Il torneo ha una particolare struttura…

Abstract Geopolitica del mondo contemporaneo è uno studio esaustivo sulla geopolitica del mondo globalizzato. L’autore, Carlo Jean, è notoriamente un esperto e fornisce sia gli…