Iscriviti alla Newsletter!

Consigliamo Il castello di Franz Kafka

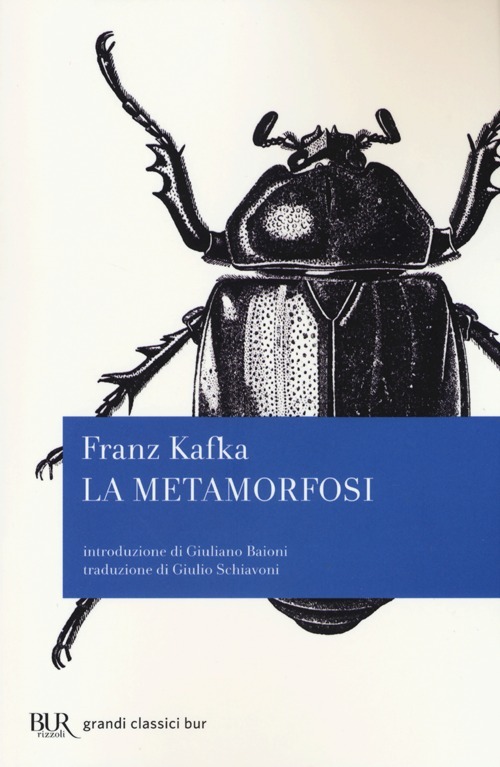

Il racconto La metamorfosi (1912) è probabilmente tra le opere più importanti del XX secolo, per quanto riguarda la letteratura mondiale. Si tratta di un racconto di un certo respiro, per quanto la sua estensione rimanga, comunque, piuttosto contenuta. La metamorfosi è senza dubbio l’opera più nota di Franz Kafka ed è anche tra quelle poche edite in vita, motivo per il quale il racconto assume una importanza peculiare, anche per via del suo stato rifinito. Inoltre, si tratta indubbiamente del racconto che ha dato vita ad una letteratura sconfinata anche se, per alcuni aspetti, non si può dire l’opera più rappresentativa di Kafka. Probabilmente è tra i risultati migliori della sua prosa, forse anche il migliore (ammesso che abbia senso doverne sempre e comunque trovare uno) ma non può essere considerato il più rappresentativo.

Infatti, esso è sostanzialmente concepito come un racconto di fantascienza, ovvero quei racconti di fantasia al cui avvio potrebbe stare la domanda ipotetica: come sarebbe il mondo se questo dettaglio fosse diverso? Nel caso de La metamorfosi la domanda potrebbe essere: come sarebbe il mondo se diventassi di punto in bianco un insetto? E la risposta di Kafka è la seguente: sarebbe diverso, ma non molto. E la differenza tra questo e quel mondo si gioca sulle inezie, non sulla struttura e sulla logica di costruzione di senso e significato del mondo. A parte questo fatto, per così dire strutturale, La metamorfosi è un racconto dallo stile misurato, controllato e privo delle tipiche digressioni oniriche che rendono allucinante non l’oggetto ma la forma della prosa di Kafka (si pensi a Il castello, che è quasi interamente costruito su lunghe digressioni allucinanti, o si pensi al racconto La descrizione di una battaglia). Si diceva, dunque, che La metamorfosi è un lavoro relativamente atipico nel panorama di Kafka. E infatti, oltre al suddetto controllo, sussiste anche un’altra differenza con altri lavori: esso è compiuto ed è pensato per la lettura e non per la declamazione orale. Infatti, Kafka era solito leggere i suoi lavori ai suoi amici, sicché essi assumono una forma più adatta alla lettura orale, piuttosto che alla lettura silenziosa, tipica del modo di leggere moderno.

Dopo diverse discussioni, vicissitudini e tentennamenti, aspettando di poter terminare il lavoro di restyling iniziato nel gennaio 2015, per il momento ci godiamo la produzione delle magliette di Scuola Filosofica! Per quanto si tratti di una cosa piuttosto semplice, in realtà è la prima volta che viene proposto qualcosa che non viva soltanto nel mondo dell’etere! Proprio questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo pensato di lavorare al progetto della magliette: si tratta di un articolo di simpatico ma utile, in piena sintonia con quell’idea di semplicità e chiarezza che abbiamo difeso e portato avanti. E’ vero, non siamo abituati a simili iniziative, ma appunto questo fatto ci fa credere di aver proceduto per il meglio!

Dopo diverse discussioni, vicissitudini e tentennamenti, aspettando di poter terminare il lavoro di restyling iniziato nel gennaio 2015, per il momento ci godiamo la produzione delle magliette di Scuola Filosofica! Per quanto si tratti di una cosa piuttosto semplice, in realtà è la prima volta che viene proposto qualcosa che non viva soltanto nel mondo dell’etere! Proprio questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo pensato di lavorare al progetto della magliette: si tratta di un articolo di simpatico ma utile, in piena sintonia con quell’idea di semplicità e chiarezza che abbiamo difeso e portato avanti. E’ vero, non siamo abituati a simili iniziative, ma appunto questo fatto ci fa credere di aver proceduto per il meglio!