Iscriviti alla Newsletter!

Consigliamo Il giorno del giudizio di Salvatore Satta

E unitici al corto dei becchini, ci avviammo dietro la bandiera. Era una bandiera di pelle umana, la bandiera della nostra patria, era la nostra stessa patria. E così andammo a vedere buttare la bandiera della nostra patria, la bandiera della patria di tutti i popoli, di tutti gli uomini, nell’immondezzaio della fossa comune.

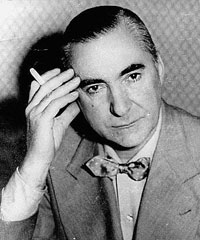

La pelle – Curzio Malaparte

La pelle è un romanzo con caratteri autobiografici di Curzio Malaparte, un romanzo da uno stile denso, preciso, univoco e perfetto. Si tratta di un romanzo privo di una trama sistematica, se con questo si intende una sequenza di fatti riportati in un ordine che scandisce la sequenza temporale degli eventi. Uno dei motivi è dovuto non solo alla rapsodicità degli eventi presentati, ma pure alla principale caratteristica degli avvenimenti stessi: il significato del susseguirsi degli stati di cose non è limitato agli anni della guerra in Italia, della campagna americana e della liberazione del paese. Il significato di quegli eventi parla a tutti coloro che sono immersi in questo mondo, tutti coloro i quali si chiedono, giorno dopo giorno, se vivano in Terra o all’inferno.

Infatti, leggendo le pagine de La pelle la domanda è continua: cosa differenzia la condizione umana dalla condizione infernale? Supponiamo, infatti, che si viva all’inferno. Come apparirebbe la nostra condizione? Innanzi tutto, si crede spesso che all’inferno si sia consci della condizione di un passato ricco di peccati: la cagione dell’inferno è dovuta proprio alla presenza dei peccati, così che si offre una giustificazione al dolore di colui che giace negli inferi. Ma questa giustificazione sarebbe già un palliativo, una sorta di spiegazione plausibile per una condizione ragionevole: ho sbagliato, devo pagare e pago. Ma questo sembra già essere una particolare forma di speranza, nella misura in cui si riconosce il valore di un ordine giusto. Sarebbe il riconoscimento ultimo di una logica di senso, anche quando la si voglia rifiutare. I dannati di Dante rifiutavano la logica, ma la comprendevano: gli riconoscevano, appunto, la plausibilità. Ma l’inferno dovrebbe essere peggio di così: non dovremmo sapere perché ci siamo, perché siamo finiti proprio lì. Solo a quel punto saremmo totalmente privi di speranza, condizione tipica del mondo degli inferi. E allora se l’uomo all’inferno non sa dare spiegazioni della sua vita, sarebbe esattamente come colui che viene al mondo e non sa perché: cioè tutti noi. E allora come sarebbe la vita nell’inferno? Be’, intanto incominceremmo a cercare di credere in un futuro: se nel presente c’è solo morte e dolore, allora il bene e la felicità arriveranno prima o poi dopo. Ma quando? Non importa quando, l’importante è che dopo arrivi qualcosa in cambio di tutto questo dolore. Allora probabilmente ci saranno anime che incominceranno a speculare sulla propria condizione, ci saranno altri, invece, che cercheranno di soffrire meno facendo soffrire di più altri. Una pia illusione, evidentemente, perché all’inferno tutti soffrono, tutti sono in difetto, tutti sono deboli, tutti hanno paura, tutti hanno orrore e terrore. Infine, ci sarà anche chi cercherà di elevarsi dalla situazione costante di dolore, per trovare ragioni e spiegazioni, inventando lo spirito e l’arte. Ma questa non è forse la nostra vita quotidiana? Questa non è forse la semplice realtà? Infatti, l’inferno è quell’incubo da cui non ci si può svegliare. E la vita che cosa è? E’ molto spesso un incubo da cui non ci si può svegliare e da cui non si può uscire. Questo è essere nati all’inferno.

Questa riflessione nasce dalle pagine di Curzio Malaparte, scrittore geniale, quanto rigoroso, lucido e spietato nelle sue conclusioni. E proprio per questo non sorprendono le critiche, per lo più dovute a ragioni ideologiche ed emotive, alla sua opera. La ragione è che ne La pelle il tema è l’orrore del mondo nella sua contemplazione semplice ed eterna, nella sua porzione dominante di male assoluto, sia esso volontario o involontario. Il male della guerra non è diverso da quello della pace. Anzi, nella guerra l’uomo è capace di comunitarismo, solidarietà, socialità positiva perché unito al suo fratello in nome della resistenza all’annichilimento fisico e mentale alla volontà del nemico. Perché l’uomo riconosce in sé la volontà come principale discriminante dall’altro: se annichili un uomo nella volontà, per quanto sia in grado di capire, egli si sentirà pari ad una pietra o, peggio, ad un cane. Sicché la resistenza al nemico nasce nella volontà, come sanno tutti i grandi pensatori di warfare, ad iniziare da Carl Von Clausewitz e Sun Tzu. Il male della pace, invece, non consente facili eroismi e divide gli esseri umani. Questo emerge compiutamente in uno dei passi più straordinari della letteratura italiana, appunto nelle pagine de La pelle:

Non mi piace vedere fino a che punto l’uomo possa avvilirsi, per vivere. Preferivo la guerra, alla “peste” che, dopo la liberazione, ci aveva tutti sporcati, corrotti, umiliati, tutti, uomini, donne, bambini. Prima della liberazione, avevamo lottato, sofferto per non morire. Ora lottavamo e soffrivamo per vivere. C’è una profonda differenza tra la lotta per morire, e la lotta per vivere. Gli uomini che lottano per non morire serbano la loro dignità, la difendono gelosamente, tutti, uomini, donna, bambini, con ostinazione feroce. Gli uomini non piegavano la fronte. Fuggivano sulle montagne, nei boschi, vivevano nelle caverne, lottavano come lupi contro gli invasori. Lottavano per non morire. Era una lotta nobile, dignitosa, leale. Le donne non buttavano il loro corpo sul mercato nere per comprarsi il rossetto per le labbra, le calze di seta, le sigarette, o il pane. Soffrivano la fame, ma non si vendevano. Non vendevano i loro uomini al nemico. Preferivano vedere i proprii figli morir di fame, piuttosto che vendersi, piuttosto che vendere i loro uomini. Soltanto le prostitute si vendevano al nemico. I popoli d’Europa, prima della liberazione, soffrivano con meravigliosa dignità. Lottavano a fronte alta. Lottavano per non morire. E gli uomini, quando lottano per non morire, si aggrappano con la forza della disperazione a tutto ciò che costituisce la parte viva, eterna, della vita umana, l’essenza, l’elemento più nobile e più puro della vita: la dignità, la fierezza, la libertà della propria coscienza. Lottano per salvare la propria anima. Ma dopo la liberazione gli uomini avevano dovuto lottare per vivere. E’ una cosa umiliante, orribile, è una necessità vergognosa lottare per vivere. Soltanto per vivere. Soltanto per salvare la propria pelle. Non è più la lotta contro la schiavitù, la lotta per la libertà, per la dignità umana, per l’onore. E? la lotta per un tozzo di pane, per un po’ di fuoco, per uno straccio con cui coprire i proprii bambini, per un po’ di paglia su cui stendersi. Quando gli uomini lottano per vivere, tutto, una crosta di pan secco raccattata nelle immondizie, un osso spolpato, tutto ha per loro un valore enorme, decisivo. Gli uomini son capaci di qualunque vigliaccheria, per vivere: di tutte le infamie, di tutti i delitti, per vivere. Per un tozzo di pane ciascuno di noi è pronto a vendere la propria moglie, le proprie figlie, a insozzare la propria madre, a vendere i propri fratelli e gli amici, a prostituirsi a un altro uomo. E’ pronto a inginocchiarsi, a strisciare per terra, a leccare le scarpe di chi può sfamarlo, a piegare la schiena sotto la frusta, ad asciugarsi sorridendo la guancia sporca di sputo: ed ha un sorriso umile, dolce, uno sguardo pieno di una speranza famelica, bestiale, una speranza meravigliosa.[1]

Forse ora si comprende meglio il problema e la domanda fondamentale: ma come sarebbe stato il mondo se fossimo nati direttamente all’inferno? Il paradosso di Malaparte sta proprio nel riuscire a mostrare in modo inequivocabile la condizione dell’essere umano. Paradosso che non è di Malaparte ma, appunto, dell’essere umano stesso: quando è in guerra lotta per la propria volontà, per la preservazione di sé in quanto essere umano e resiste all’annullamento indotto, alla trasformazione in oggetto. La sua umanità, però, appunto perché l’oggetto stesso della lotta mortale, è inclusa e non esclusa in lui: lui sta difendendo appunto quel che di umano c’è in lui. Ma quando si passa alla pace, allora le cose non cambiano: si cambia il motivo per la lotta, ma questa si trasforma per diventare qualcosa di ancora più assurdo. In guerra, in qualche modo, nessuno vuole morire e tutti si è uniti dalla lotta. Ma nella pace la lotta separa, divide e umilia tutte le parti in causa perché, in teoria, in pace non ci dovrebbe essere lotta. Ma invece non è così. La lotta è sempre.

Se la lotta della guerra assume un volto umano proprio perché è l’umano stesso ad essere messo in discussione, in pace la lotta assume un volto disumano proprio perché sembra che non ci sia niente di umano da preservare: questo era quello che avveniva in guerra. In pace, dunque, l’essere umano tende all’umiliazione, cioè la subalternità ad un altro essere umano. Infatti, molto spesso in pace si passa attraverso il parere di altri, ovvero attraverso il loro arbitrio. Un arbitrio cieco e folle, al quale si accetta di passare, come si accetta di pregare per un Dio qualunque, pur di continuare a vivere. Ma se nel caso di un Dio c’è sempre almeno il dubbio che lui ci aiuti senza farcela pagare, gli esseri umani che dobbiamo pregare come dei non solo ce la faranno pagare, ma godranno quando li veneriamo e ci piegheranno con la violenza quando non lo facciamo. Quando l’uomo potente non riconosce il suo controllo sul suo inferiore, ecco che scatena la sua violenza arbitraria solo per punire, solo per umiliare, solo per ricordare all’altro che egli conta come un Dio, anche se è fatto di putrida pelle, marcia, ammuffita dal suo stesso mortificare. Perché questo è il punto: la lotta della pace umilia tutti, sia le vittime che i carnefici, perché i carnefici non sfuggono alla logica penetrante e interiore del male che essi infliggono. Se vuoi lanciare del fango, tu stesso ti sporcherai le mani.

L’eternità della condizione paradossale dell’essere umano spinge allora alla constatazione dell’ineluttabilità del destino di dolore, morte e sopraffazione. Le pagine del “vento nero” sono meravigliose nella loro assoluta inaccettabilità: ognuno di noi si ribella non a Malaparte, ma alla contemplazione dolorosa e angosciosa dell’orrore della vita di chi è nato all’inferno. Non ci si sveglia più da questa condizione e ci si chiede, si cerca disperatamente qualcosa di salvare. E a volte non si trova niente perché, molto banalmente, da salvare non c’è niente. Neppure se stessi. Non si riesce a trovare riparo neppure attraverso chi è riuscito, ogni tanto, ad elevare lo spirito umano oltre il suo paradosso: gli artisti, i letterati, gli scienziati savi. Neppure loro danno refrigerio perché sembra che l’inferno abbia finalmente vinto sulla Terra, molto banalmente perché la Terra è l’inferno che ci siamo meritati quando qualcuno ha sventuratamente deciso di consegnarci alle braccia del dolore. Un dolore invincibile, che non è l’equivalente dell’assenza del piacere: esso è semplicemente la facciata emotiva della condizione di chi sta in un mondo da cui non può uscire e da cui non si può salvare perché egli dipende intrinsecamente proprio da quel mondo di dolore per vivere.

La pelle, dunque, è un libro doloroso e dotato di una sua peculiare capacità salvifica. Malaparte riesce nel difficile intento di contemplare il dolore con una sua propria sensibilità. Che è quella di chi non rifiuta né il proprio dolore né, soprattutto, il dolore dell’altro. Ed è questo il punto. L’inferno, forse, si può vincere soltanto quando si accetta l’idea che ogni nefandezza non è che una logica, semplice, piana conseguenza della stessa condizione di chi, appunto, vive all’inferno. Ci si può stupire che una persona si pieghi al disgusto e cerchi di far pagare una parte della propria angoscia a qualcun altro? Se accettiamo che egli sta in una condizione inaccettabile, almeno rispetto alla sua condizione interiore, come potremmo non perdonarlo? E se il perdono è qualcosa di impossibile all’essere umano, allora forse lo potremmo scusare e, in qualche misura, anche giustificare: non è colpa sua, non è voluto venire al mondo ed è intrinsecamente debole, impaurito e terrorizzato, non da me, ma dalla sua realtà. Questo è il punto.

Malaparte riconosce la logica del male proprio perché il male è ovunque, puro e semplice nella sua perfezione. Infatti, se il bene è alla portata di pochi perché in totale controtendenza con chi nasce all’inferno, il male, invece, è il semplice risultato di una logica che è connaturata al pianeta Terra e non si può pretendere che gli esseri deboli e miseri, gli uomini, possano vincere questo male una volta per tutte. Perché da che si viene al mondo, il risultato è lo stesso: il terrore e l’orrore che conduce al loro rifiuto e, conseguentemente, ad accettare il proprio fratello come se stesso. Perché non c’è fratello senza identità. E siccome le persone preferiscono credere di essere migliori degli altri, pur essendo uguali nell’essenza e soprattutto nel male, finiscono per tentare in tutti i modi di piegare coloro i quali, invece, si estraniano dalla loro stessa logica: perché non possono accettare la libertà degli altri. Siamo tutti all’inferno, ci sono anche io e ci sei anche tu!

E io mi domandavo, con un turbamento di cui non sapevo dirmi la ragione, se si rendessero conto che quel mirabile “spettro” della civiltà classica italiana nel suo estremo trionfo, già corrotta e umiliata dai fermenti di una morbosa sensibilità femminile, già inaridita dalla mancanza di nobili sentimenti, di forti passioni, di alti ideali, era l’immagine del male segreto di cui soffriva gran parte della gioventù europea in tutti i paesi, vinti e vincitori: l’oscura tendenza a trasformare gli ideali di libertà, che parevano essere gli ideali di tutti i giovani d’Europa, in brama di soddisfacimenti sensuali, le esigenze morali in rifiuto di ogni responsabilità, i doveri sociali e politici in vane esercitazioni intellettualistiche, e i nuovi miti proletari nei miti ambigui di un narcisismo deviato in autopunizione.[2]

La civiltà si tramuta in barbarie perché la civiltà è nata in questo pianeta, con tutte le conseguenze del caso. La vera vittoria è dalla parte dei vinti perché sono coloro i quali hanno una buona scusa per le loro miserie, per altro indistinguibili a quelle degli altri. Malaparte insiste di continuo nell’asimmetria morale tra vincitori e vinti. Il vincitore non dovrebbe avere scuse per essere quell’essere di carne umana, putrida e marcia quanto tutto il resto. Il vinto, invece, ha perso proprio perché è fatto di carne umana, putrida e marcia quanto tutto il resto. E allora la differenza tra vinto e vincitore si gioca sulla differenza puramente speculativa che il vincitore impone al vinto: egli è migliore in quanto si autodichiara tale. Ma la morale salvifica non sta dalla sua parte, proprio perché egli è stato in grado di fare ciò che il vinto non ha potuto: dichiararsi migliore.

All’inferno siamo tutti uguali perché l’inferno è intrinsecamente equo. Siamo tutti peccatori, siamo tutti nel dolore, siamo tutti intrisi, circondati e avvinti dal male. Nessuno fa eccezione. Nessuno vince. Nessuno perde. E allora che senso ha credere di essere diversi? Che senso ha il concetto di migliore di in un mondo infernale? Chiaramente non ha senso. E allora è qui che giunge l’osservatore: colui che contempla il male di vivere e di lottare per vivere. L’osservatore è il salvatore di se stesso, perché egli si contempla semplicemente come parte di un tutto che non si può vincere e che non si deve avere pretesa di vincere. Se siamo nati all’inferno, l’unica cosa che ha senso fare è riconoscerlo e di accettare gli altri così come sono, senza pretendere che essi siano migliori o peggiori di noi. E allora anche la lotta per l’esistenza diventa qualcosa di nobile: il tentativo supremo di riconoscere l’altro come noi e noi come l’altro, comprendendo che il paradosso che ci unisce diventa assurdo solo quando si rifiuta. Solo allora, solo quando avremo finalmente capito che lottare contro il dolore non è possibile, che lottare contro l’essere umano è folle, allora e solo allora avremo imparato ad accettare che non ha assolutamente importanza stabilire se sia vero che siamo nati all’inferno oppure no. Perché siamo qui e quello che dobbiamo fare è amarci per quello che siamo.

La pelle

Adephi

Pagine: 379.

Euro: 20,00.

[1] Malaparte C., (1949), La pelle, Mondadori, Milano, pp. 35-36.

[2] Ivi., Cit..

Be First to Comment