Iscriviti alla Newsletter!

Consigliamo – A cura di Giangiuseppe Pili e l’Introduzione schematica all’epistemologia

Abstract

La teoria epistemologica della testimonianza è molto diversificata. Si tratta, infatti, di uno dei temi più importanti in filosofia, sicché non dovrà stupire la grande varietà di analisi e testi, nonché la sconfinata letteratura dedicata su questo tema. In questo articolo vogliamo proporre un’analisi generale di alcuni problemi della testimonianza e di come questa sia, nel migliore dei casi, una genuina forma di conoscenza. Detto questo il lettore deve sapere che si trova di fronte alla punta di un iceberg, la cui esplorazione può essere portata solo da una sua attività critica e di approfondimento sistematico.

La conoscenza proposizionale si può acquisire in diversi modi, secondo l’epistemologia analitica. Uno di questi è la formazione di una credenza per via della testimonianza di una persona. La testimonianza è un modo di diffusione della conoscenza insostituibile e questo era notato sin da David Hume (1745), secondo cui gran parte di tutto ciò che noi sappiamo dipende dalla testimonianza di qualcun altro. Ogni conoscenza formata per mezzo di una seconda persona, sia pur mediata da un mezzo di comunicazione, va considerata come testimonianza. Quindi ciò che si apprende dai libri, dalla televisione, da internet sono al più conoscenze acquisite per testimonianza. Sia detto subito che, in genere, nell’epistemologia analitica ci si occupa principalmente della testimonianza tra due soggetti cognitivi, e non si considera più di tanto l’eventuale presenza di altri mezzi (su cui, invero, non sarebbe del tutto fuori luogo indagare e su cui, comunque, esiste una letteratura sterminata in altri settori). Propriamente, la natura del sistema di trasmissione della credenza è considerato pienamente neutrale e, per questo, si considera generalmente il problema della testimonianza per via diretta (non mediata da altri mezzi di comunicazione).

La conoscenza per testimonianza è peculiare, almeno rispetto agli altri sistemi cognitivi considerati basilari per ogni conoscenza, vale a dire il ragionamento inferenziale, la percezione, l’introspezione e la memoria. La peculiarità della testimonianza è che la risorsa stessa della nostra conoscenza non risiede propriamente in noi, ma in qualcun altro. Ad esempio, Luigi era allo stadio domenica. Mario chiede a Luigi come fosse finita la partita Inter-Cagliari e Luigi risponde “Inter-Cagliari è finita 2 a 0”, adesso Mario sa il risultato della partita solo in virtù del fatto che Luigi glielo ha comunicato (cioè, si può dire, che ha fatto da tramite tra il fatto e Mario).

Per estensione, la conoscenza per testimonianza dipende intrinsecamente da qualcun altro, indipendentemente dalla presenza di qualcos’altro. Si può mostrare pragmaticamente che esistono conoscenze che un soggetto non si potrebbe formulare se non ci fosse un secondo soggetto a trasmettergliele. Ad esempio, i fatti storici di un passato sufficientemente remoto sono inaccessibili alle altre nostre forme di conoscenza. Per sapere come si è svolta la guerra gallica bisogna leggere gli storici romani. Si può, quindi, formulare una forma di argomentazione simile a questa: supponiamo che esistano solo due esseri umani A e B nella galassia e che uno dei due non possa andare nel pianeta X per via della sua temperatura, cosa che potrebbe fare soltanto B perché B ha elaborato una particolare resistenza al calore tale per cui egli può accedere laddove A non potrebbe. Per A sarà impossibile formarsi alcuna conoscenza sul pianeta X, a meno che B non comunichi in qualche modo ad A ciò che ha trovato in X. Un simile esempio immaginario non mostra altro se non il fatto che esistono contesti in cui anche un soggetto altamente idealizzato non può pervenire a conoscenza di qualche fatto se non perché tra lui e il fatto sussiste un secondo individuo che fa da tramite.

In epistemologia si semplifica al massimo il problema della testimonianza, nella misura in cui si pongono, quasi sempre, al più due soggetti tale che A acquisisce conoscenza di una proposizione p tramite una seconda persona B che ha accesso diretto al fatto che rende vera p. L’idea, in sostanza, è che se noi siamo in grado di fornire una analisi razionale secondo cui A effettivamente acquisisce conoscenza, e non semplicemente si forma una credenza, allora tanto più questo varrà in contesti in cui la trasmissione della conoscenza sia formata da una catena con più soggetti, posto che le condizioni che normano la buona comunicazione di credenze, si mantengano per tutte le testimonianze interne alla catena.

La questione è tutt’altro che ovvia perché si possono inserire delle condizioni di casualità che possono riverberarsi sull’intera trasmissione della conoscenza. Infatti, poniamo il caso che ci siano tre soggetti cognitivi, A, B e C, e che A sappia che p in base alla percezione. A dice a B che p. Ora, nel caso in cui B dica a C che ha ragione di dubitare dell’affidabilità di A, posto che B sappia che p per testimonianza di A, potremmo dire che C sa che p? E’ discutibile, anche qualora l’insinuazione di B sia falsa. Basta, quindi, che un solo anello della catena sia messo in discussione per qualsiasi ragione (sufficientemente buona) che l’intera trasmissione della conoscenza sembra di per sé compromessa.

Altro problema. Supponiamo di avere una catena di persone A, B, C e D tale che A sa che p. B sa che p per testimonianza di A e comunica a C: “p o q“, dove q è falsa. C potrebbe non sapere quale delle due sia la proposizione che rende vera la disgiunzione, ma potrebbe sapere soltanto che la disgiunzione è vera. Quindi, supponendo che C sappia “p o q“, ma non se p o q siano vere, supponiamo che D sappia tramite C che “p o q” ma C non gli può dire quale delle due proposizioni sia vera. Si può dire che D sappia per testimonianza p? Di p probabilmente no, visto che la conoscenza di una proposizione complessa non determina ipso facto la conoscenza delle proposizioni semplici. Ma questo non è un fatto così scontato.

Un problema ancora più articolato sarebbe quello in cui tutti i membri dalla catena aggiungano una proposizione a quella di partenza fino a costruire una storia (vera) ma totalmente priva di senso: anche in questo caso, non è chiaro come considerare l’eventuale acquisizione della storia per testimonianza. Saremmo inclini ad accettare che il soggetto sa? O anche solo che ha una credenza giustificata?

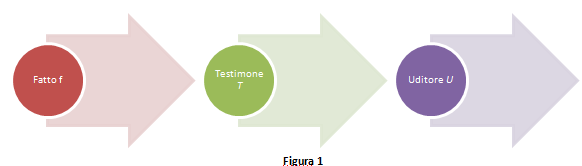

Un problema classico è stabilire se e perché la testimonianza conti come conoscenza. In fondo, perché se qualcuno ci dice qualcosa noi dovremmo credergli di per sé? E dovremmo poi far valere questa credenza come conoscenza? Fornire delle ragioni che difendano la testimonianza come forma di conoscenza è più difficile di quanto sembri perché bisogna fornire dei criteri di ragionevolezza sul comportamento atteso del testimone. Ma forse anche l’uditore ha un suo ruolo e, allora, anche per lui vanno fornite delle condizioni di razionalità che ne vincolino il giusto rapporto con il testimone. Infatti, si tende a sottovalutare che la testimonianza è una relazione a tre elementi (fatti, il testimone e l’uditore) e questi tre devono stare in una certa relazione reciproca perché la testimonianza sortisca l’effetto di produrre conoscenza nell’uditore (che sembra essere l’obiettivo stesso della testimonianza). Sia detto sin da subito che nella letteratura di nostra conoscenza il ruolo dell’uditore è totalmente neutrale. Tutto è nelle mani del testimone ma, in realtà, le cose non sono così semplici.

La testimonianza è una relazione che coinvolge fatti e due soggetti cognitivi distinti. Infatti, non si dà il caso che io impari qualcosa per mia stessa testimonianza. In realtà, ciò è possibile ma solo in senso del tutto accidentale. Ad esempio, io scrivo nella rubrica del telefono un numero perché suppongo già che me lo dimenticherò nel futuro. Ma è discutibile che questa sia una forma di testimonianza e non, piuttosto, un modo di estendere la nostra memoria (come vorrebbe la teoria della mente estesa in filosofia della mente), piuttosto che non un procedimento finito attraverso cui reimparare qualcosa che sappiamo che dimenticheremo comunque.

Il caso standard di testimonianza, dunque, coinvolge almeno tre elementi diversi, cioè fatti, credenze e soggetti cognitivi. In ogni caso, perché si dia testimonianza, ci devono essere almeno due soggetti cognitivi, uno definito ʽtestimoneʼ e uno definito ʽuditoreʼ. Il testimone e l’uditore devono stare in una relazione tale per cui: (a) il testimone T sa che p, (b) l’uditore U non sa che p prima che glielo abbia detto T, (c) il testimone T trasmette una credenza c all’uditore U, (d) l’uditore U sa che p a condizione almeno che (a & b & c). Si vede a occhio che tale relazione non è simmetrica, non è riflessiva ma è transitiva, a condizione che si dia un nuovo uditore U2 che U stia nella relazione con i vincoli (a-d) rispetto a U2 (figura 1).

In generale vorremmo mostrare fino a che punto il problema della testimonianza non sia affatto semplice. I desiderata per l’uditore rispetto al suo interlocutore è che quest’ultimo sia (a) veritiero e (b) sincero. Infatti, se non fosse veritiero ipso facto l’uditore non sarà in grado di formarsi una credenza vera e quindi una conoscenza. In secondo luogo, se fosse violata (b) allora l’uditore non vorrebbe fidarsi del testimone. Senza ulteriori specifiche, sembra che tanto (a) quanto (b) siano condizioni irrinunciabili per una acquisizione di conoscenza per testimonianza. Non è detto che la condizione di sincerità sia applicabile anche quando si considera la sola credenza giustificata, ma sembra che per sapere p per via di testimonianza bisogna assumere che il testimone sia sincero. Almeno ciò vale nel senso intuitivo, sicché chi voglia difendere l’idea che (b) sia rinunciabile, deve perciò stesso procedere in un terreno in cui il senso comune lo sta progressivamente abbandonando. Quindi abbiamo una tavola di possibilità:

| Fatto | Sincerità Teste | Valore di verità credenza | Conoscenza Uditore | |

| 1 | F | Sincero | Vero | Si |

| 2 | F | Sincero | Falso | No |

| 3 | F | Non sincero | Vero | No |

| 4 | F | Non sincero | Falso | No |

Come si vede subito le condizioni per cui un soggetto S al tempo t si forma una conoscenza per via della testimonianza di un soggetto S2 sono minori rispetto alle condizioni generali per cui quello stesso soggetto S2 non si forma una conoscenza per via della testimonianza di un secondo soggetto S. In realtà, nel caso 3 potrebbe anche capitare che un soggetto si formi una conoscenza (o una credenza giustificata) nonostante il teste sia insincero (ad esempio nel caso in cui il soggetto vorrebbe mentire ma in realtà dice la verità). Sicuramente, però, non sarà nella maggioranza dei casi e, anche nel caso, sarà in forza di condizioni supplementari non considerate nelle sole condizioni (1-4). In altre parole, l’insincerità inficia la qualità della testimonianza, salvo casi particolari.

Dalla tabella delle possibilità sembra emergere spazio per un certo scetticismo sulla testimonianza. In fondo, le condizioni che rendono la testimonianza un modo per conoscere sono minori rispetto alle altre e, allora, sembra che un soggetto razionale dovrebbe evitare di formarsi credenze per via-testimonianza. Ma ciò è falso perché quello che emerge è soltanto che a determinate condizioni la testimonianza fallisce nell’essere veicolo di conoscenza, ma non in tutte le circostanze. Quindi se ne può concludere che la testimonianza è un modo di acquisire conoscenza, a determinate condizioni. Il che la salva da uno scetticismo epistemico robusto.

Prima di procedere circa l’analisi della correlazione per trasmissione tra l’evidenza del testimone e l’uditore, si faccia caso prima di tutto alle componenti necessarie per la presenza di una testimonianza. Innanzi tutto, bisogna assumere l’esistenza dei fatti. Se non ci fossero fatti, ipso facto non ci sarebbe nulla di vero in cui credere (ogni proposizione sarebbe o falsa o priva di significato e quindi verrebbe a cadere la possibilità di avere conoscenza). Ci sarebbe da considerare l’esistenza di proposizioni e credenze, ma qui non è troppo importante considerare anche queste entità soltanto perché tutto considerato non ci interessano rispetto alla analisi della testimonianza anche vogliamo fornire.

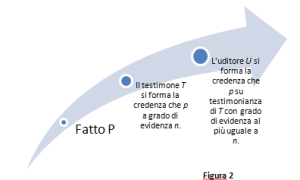

In secondo luogo, bisogna assumere l’esistenza di almeno due soggetti distinti, vale a dire il testimone e l’uditore. Quindi abbiamo una forma generale di una catena che inizia dal fatto e termina nell’uditore passando da un numero n finito di testimoni (se fosse infinito l’uditore non potrebbe mai formarsi la credenza per testimonianza). Si faccia mente locale sul fatto che è l’anello di mezzo (il testimone) a costituire il punto focale della catena, nel momento in cui egli è colui che sa che è accaduto un certo fatto f e si forma la credenza corrispondente che potrà trasmettere all’uditore. Le condizioni dei fatti non ci interessano, come non ci interessa il numero di uditori. Mentre può essere importante sapere il numero dei testimoni.

Il numero dei testimoni può essere importante perché in base alla lunghezza della catena aumenta la probabilità che all’interno del processo di trasmissione si formi una qualche condizione aleatoria che inficia tutto il resto della comunicazione delle credenze fino ad arrivare all’uditore. Sicché, in generale, sembra che in condizioni usuali un uditore è tanto più garantito nella testimonianza quanto più la catena della trasmissione della credenza è di piccole dimensioni. Questo è quanto ci saremmo aspettati dal semplice buon senso.

Posto che un testimone e un uditore stanno in una relazione diversa rispetto al fatto di cui si sono formati una credenza corrispondente, essi hanno diverse evidenze. Questo è mostrato dal fatto che il testimone si è formato la credenza attraverso processi cognitivi distinti dalla testimonianza (nel caso in cui la catena della testimonianza preveda un solo testimone, quest’ultimo non può essersi formato a sua volta la stessa credenza per testimonianza, come già visto nel caso della rubrica telefonica): ciò mostra il fatto che alla base di ogni conoscenza acquisita per testimonianza ci siano altri processi cognitivi che la rendono possibile e questi processi cognitivi non sono quelli dell’uditore ma quelli del testimone. Ciò è particolarmente evidente se si fa mente locale al caso della cattiva testimonianza: se un soggetto S è miope e non ha gli occhiali, anche qualora veda un falco a cento metri di distanza, un soggetto S2 non crederebbe al fatto che ci sia un falco a cento metri di distanza, nel caso in cui glielo dica S anche qualora S dica il vero. Il problema, infatti, è escludere la casualità epistemica, cosa che qui non sembra garantito. In questo senso, la buona testimonianza richiede che il testimone abbia dei processi cognitivi funzionanti, tali da garantirgli la conoscenza della proposizione che poi comunicherà.

Questa è la ragione per cui si dice che l’epistemologia della testimonianza sia simile a quella della memoria, nella misura in cui la testimonianza non crea nuova conoscenza, ma condivide o sparge quella che esiste già. Questa considerazione è parzialmente falsa, se ci si pensa, e mostra l’asimmetria dell’attenzione portata dagli epistemologi per il testimone rispetto all’uditore: a differenza che per la memoria, la testimonianza crea una nuova conoscenza, se il nostro punto di vista è l’uditore e non il testimone. Come visto nel caso immaginario dei due unici individui A e B, l’individuo A sa che p solo se B glielo comunica e non altrimenti. Anzi, si può dire che la testimonianza sia in assoluto la forma di conoscenza più potente, nei termini di Goldman (1986): la potenza si misura nella capacità di creare nuova conoscenza. Ora, supponendo che un singolo soggetto di un dominio di dieci conosca una proposizione p e la comunichi a tutti e nove rimanenti membri del gruppo, ogni singolo membro del gruppo saprà che p (sotto condizione di buona trasmissione). La funzione di conoscenza uno-molti è unica per la testimonianza! Perché tutte le altre forme di conoscenza consentono solamente una funzione uno-uno: una conoscenza acquisita per percezione consente, al più, di avere un solo soggetto che sa che p, mentre la testimonianza rende disponibile la conoscenza ad un numero potenzialmente infinito di soggetti! Il che la rende unica tra le forme di conoscenza. E ciò rende anche ragione della sua indispensabilità in sede pratica ed epistemica.

Se il testimone è colui che si forma la credenza, in base all’evidenza da lui disposta su quella credenza, si darà un qualche equivalente stato di evidenza corrispondente per l’uditore. Esiste, dunque, una qualche connessione tra l’evidenza del testimone e dell’uditore, anche se non è una relazione di corrispondenza biunivoca. Infatti, il grado di evidenza a disposizione del testimone può essere diversa rispetto a quella dell’uditore, almeno in generale. Anche se in epistemologia si cerca di concentrarsi nel migliore dei casi, così da poter valutare la condizione di ottimalità, in questa sede può valere la pena di considerare varie possibilità.

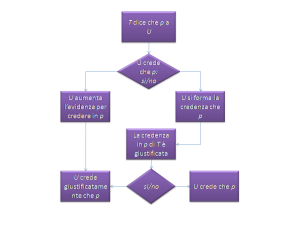

Possiamo considerare il grado di evidenza tra l’uditore e il testimone tra due estremi: l’estremo superiore è che entrambi sanno la proposizione p, mentre l’estremo inferiore è che entrambi credono alla proposizione p (ciò emerge pienamente in figura 3). In un caso si ha che entrambi hanno il massimo grado di evidenza e si può dare solo nel caso in cui il testimone sappia che p. Infatti, l’uditore può avere al massimo lo stesso grado di evidenza della credenza creduta dal testimone, ma non può essere più alto. Infatti, se non fosse così, allora l’uditore saprebbe già ciò che il testimone gli sta comunicando e, allora, non starebbe acquisendo la conoscenza per testimonianza. Al più, in questo secondo caso, sta accumulando evidenza a favore di una certa credenza. Quindi, l’uditore, in qualche modo, va supposto selettivamente ignorante rispetto ad una certa proposizione.

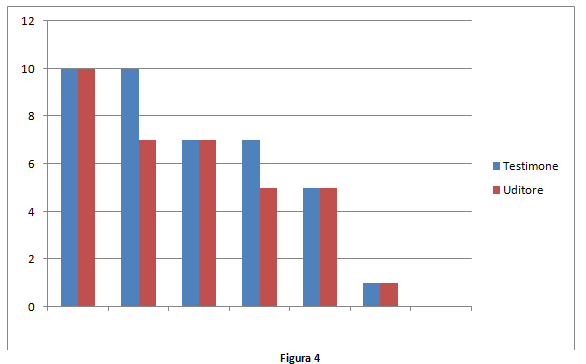

La tabella mostra la correlazione dello stato di evidenza congiunta, nel caso in cui l’uditore non si sia precedentemente formato la credenza considerata. I valori sono stati dati da un massimo di 10 a un minimo di 1. In cui 10 è il grado di conoscenza mentre 1 è il grado di sola credenza. Quello che emerge è che se il testimone è affidabile, allora nel migliore dei casi l’uditore conserva lo stesso grado di evidenza nella credenza formata via testimonianza. All’abbassarsi della qualità epistemica, cioè del grado di evidenza a disposizione di un certo testimone rispetto alla credenza considerata, si abbassa anche il grado di evidenza relativo dell’uditore. Questo perché se la testimonianza del testimone T è infondata, allora anche la credenza che si forma l’uditore sarà ipso facto infondata.

Veniamo ora a chiarire le diverse condizioni di razionalità distinte per l’uditore e il testimone. Quello che emerge, a mio parere, dall’analisi sulla testimonianza è che essa possa risultare felice, solo a condizione che tutti i membri coinvolti nella relazione rispettino delle condizioni di razionalità, cioè facciano la loro parte in modo adeguato. Questa nozione può essere considerata affine a quella che Margaret Gilbert considera importante per la definizione di joint commitment, cioè di impegno congiunto. Si deve supporre che uditore e testimone stiano giocando allo stesso gioco. Con ʽfelicità della testimonianzaʼ vogliamo qui intendere il fatto che l’uditore non soltanto si formi la credenza trasmessagli dal testimone, ma anche il fatto che esso mantenga tutto il grado di evidenza rispetto al corpus di evidenza a disposizione del testimone. Per questo è necessario una analisi disgiunta tra i criteri di razionalità per testimone e uditore.

La partecipazione del testimone è fissata da alcuni desiderata. Innanzi tutto, il teste deve essere veritiero. Se non rispetta questa condizione di base, ipso facto il gioco si rompe perché il teste non sta facendo la sua parte: banalmente, l’uditore crederebbe nel falso. In secondo luogo, il testimone deve volersi far capire. Infatti, postuliamo che un testimone risponda in modo altamente aleatorio, oppure che il testimone risponde all’uditore in modo estremamente complesso, a tal punto che l’uditore non lo possa capire. Va da sé che una tale testimonianza sarebbe nulla rispetto all’uditore. In fine, il testimone deve disporre di una qualche ragione per credere in ciò che testimonierà. Questo esclude, infatti, che il testimone trasmetta una credenza di cui egli stesso non ha alcuna ragione per credere. In condizioni:

(T) Un testimone fa la sua parte solo se:

- E’ veritiero,

- Vuole farsi capire,

- Dispone di qualche ragione per credere in ciò che andrà a testimoniare.

Una sola osservazione circa il punto (b). Esso esclude che il teste sia insincero. Infatti, se il teste fosse insincero, ipso facto non vorrebbe farsi capire o, almeno, c’è un senso in cui una persona insicera non vorrebbe farsi capire ed è proprio quello che vorremmo sia escluso.

L’uditore non è neutrale nel vincolo di testimonianza. Interpretando la testimonianza come un impegno, anche l’uditore ha da fare la sua parte. Tuttavia, dato il fatto che la testimonianza, così come l’abbiamo caratterizzata, è una relazione asimmetrica e non riflessiva, va da sé che le condizioni saranno diverse. In primo luogo, l’uditore accetta la testimonianza del teste. Se non volesse accettarla, non si darebbe neppure la testimonianza. In secondo luogo, l’uditore è caritatevole nei confronti del testimone, cioè è disponibile non soltanto a credere che il teste è veritiero, ma anche che vuol farsi capire e che ha ragioni per dirgli quanto andrà a comunicargli. Sia chiaro che questo vale anche nel caso in cui le ragioni a disposizioni del teste non siano di per sé comunicabili. Quindi in condizioni:

(U)

- E’ disponibile ad accettare la testimonianza di T ,

- E’ caritatevole nei confronti di T.

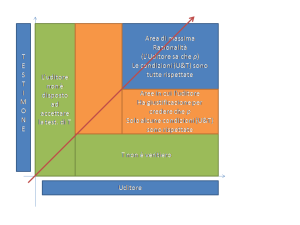

La congiunzione delle condizioni per (T) e (U) rendono felice la testimonianza. Sicché possiamo visualizzare il tutto con un grafico.

Uno dei temi classici sulla testimonianza è il problema della riducibilità. Abbiamo visto che la testimonianza non può esistere da sola, senza gli altri processi cognitivi, secondo alcuni (ad esempio, Hume (1745)) la testimonianza può essere scomposta in altri processi cognitivi che garantiscano per lei. Le posizioni di questo genere vengono definite ʽriduzionisteʼ. Dalla parte opposta c’è il classico Reid (1764), secondo cui i soggetti cognitivi accettano la testimonianza di terzi perché sarebbero comunque già inclini ad accettarla. Si noti come Hume sia più interessato alla disamina del teste (e quindi lo vede come scomponibile in parti) e fa derivare la razionalità dell’uditore dalla razionalità del teste, mentre Reid si concentra sull’uditore: la mia posizione, che non ha grandi pretese, tende a riconoscere sia le ragioni di Reid (in particolare in U.II) sia quelle di Hume (in particolare in T.III).

Non mi interessa qui fornire una disamina generale del problema quanto porlo. In secondo luogo neppure vorrei addentrarmi in tutti i molteplici account fondati su queste due posizioni canoniche. Mi interessa, però, mostrare come il problema sia, a mio avviso, mal posto. Il problema, infatti, sembra concentrarsi esclusivamente sulla natura evidenziale di una delle singole parti in causa. In altre parole, la vera questione di Hume e Reid non sembra essere “a quali condizioni la testimonianza in quanto relazione porta alla sua buona riuscita?” quanto “a quali condizioni un uditore sulla base delle sue ragioni sarebbe legittimato ad accettare la testimonianza di un teste?” Le due domande portano a due problemi diversi. In un caso il problema si declina nei termini di un singolo soggetto, mentre nel secondo caso il problema è più generale e vuole settare delle condizioni generali di felicità per l’intera relazione. Per questo, in realtà, nella mia proposta si rimarca la duplice condizione di T e U: proprio perché la testimonianza è di per sé una peculiare forma di relazione (che sembra richiedere un qualche impegno disgiunto e congiunto da parte delle parti in causa), non si può considerare solamente una delle due parti.

In fine, vorremmo spendere due parole circa un fatto. La testimonianza può essere felice ma in certe condizioni potrebbe non essere totalmente felice. Ad esempio, è possibile che un testimone sappia che p ma che l’uditore possa soltanto formarsi una credenza giustificata che p. Ad esempio, se l’uditore ha ragione di fidarsi ma non pienamente della testimonianza (magari il testimone è stato sottoposto a grande stress) potrebbe avere un dubbio lieve sulla credenza formata per testimonianza. Nel qual caso l’uditore avrebbe al massimo una credenza giustificata ma non una vera e propria conoscenza.  Quindi la testimonianza, in linea di massima, sembra essere una forma di conoscenza adeguata, ma non si può pretendere che lo sia sempre e in ogni caso.

Quindi la testimonianza, in linea di massima, sembra essere una forma di conoscenza adeguata, ma non si può pretendere che lo sia sempre e in ogni caso.

Bibliografia

Adler J., (2012), “Epistemological problems of Testimony”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/testimony-episprob/

Code L., (2010), “Testimony, Advocacy, Ignorance: Thinking Ecologically about Social Knowledge”, in Haddock, Millar, Pritchard, Social Epistemology, Oxford University Press, Oxford.

Goldman A., (1986), Epistemology and Cognition, Harvard Press, Harvard.

Goldman A., (1987), “Foundations of Social Epistemics”, in Synthese Vol. 73 issue 1, pp. 109-144.

Goldman A., (1999), Knowledge in a Social Word, Oxford University Press, Oxford.

Goldman A., (2011), “A Guide to Social Epistemology”, in Social Epistemology Essential readings, Edited by Alvin Goldman & Dennis Withcombe, Oxford University Press, Oxford.

Goldman A., (2012), “Social Epistemology”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/

Green C., “Epistemology of Testimony”, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/ep-testi/

Hume D., (1745), Trattato sulla natura umana, Bompiani, Milano, 2001.

Lackey J., (2011), “Testimony Acquiring Knowledge from Others”, in Social Epistemology a cura di Alvin Goldman & Dennis Withcomb, Oxford University Press, Oxoford, pp. 71-91.

Millar A., (2011), “Knowing from being told”, in Social Epistemology a cura di Alvin Goldman & Dennis Withcomb, Oxford University Press, Oxoford.

Reid T., (1970), An Inquiry into the Human Mind, ed. Timothy Duggan. Chicago, Ill: University of Chicago Press.

Tollefsen D., “Collective Intentionality”, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/coll-int/

Spesso vi è discrasia tra la rappresentazione che il testimone si crea del fatto e il medesimo e ciò può influire sulla efficacia della testimonianza come strumento di conoscenza.

Apparearduo distinguere tra fatto e sua interpretazione.

Caro Salvatore,

Ci sono due livelli da distinguere: uno è il piano metafisico (l’esistenza dei fatti), l’altro il piano epistemologico (come noi arriviamo a conoscere questi fatti). Ora, quello che tu sollevi come problema è giusto. Anzi, nella maggioranza dei casi le persone non sono in grado di scendere nei dettagli ed è possibile fargli continuamente cambiare idea (credenza) su quanto hanno visto, sentito etc.. Ma questo è un problema diverso. L’obiettivo in epistemologia è fornire delle condizioni secondo cui, anche in modo molto astratto, le cose possono funzionare nel giusto modo. Se c’è questo modo, a certe condizioni si può parlare di conoscenza. Il problema di come le persone ricostruiscono i fatti nella loro mente non ci interessa: quale che sia il modo, il problema è considerare a quali condizioni la loro testimonianza conta conoscenza. Tu dirai: ma il modo può fare la differenza. Si, certo. Ma a noi interessa la conoscenza non come noi arriviamo ad averla. L’interpretazione dei fatti, poi, è il problema di stabilire quanto e come la testimonianza vada inclusa nel corpus di evidenza a sostegno di una certa tesi. La questione è molto complessa perché dipende da (a) l’affidabilità del testimone sia generale – per esempio, è un abituale alcolizzato – sia nello specifico – il giorno aveva perso gli occhiali, (b) la sua pertinenza con ciò che vogliamo sapere e (c) dalla nostra capacità di formarci la corrispondente credenza cosa che, (come ho mostrato) è tutt’altro che scontata. Comunque, da filosofi della testimonianza (io non sono proprio uno di questi) il nostro obiettivo non sono tanto cosa considerare come fatti quanto cosa conta come conoscenza e come questa conoscenza si dia a quali condizioni.

Peraltro, ove si ponga attenzione alla ricostruzione dei fatti (la cui definizione resta un’incognita) nella mente del possibile fornitore della credenza (testimone), forse diventa anche un problema di organizzazione del pensiero, con collegamenti pure con la filosofia della mente, oltre che con la psicologia (se non con l’epistemologia). Si dovrà anche guardare all’organizzazione del pensiero di chi riceve la testimonianza. ed è ovvio che non si tratterà solo di quella relativa alle cause giudiziarie (la quale viene subito in considerazione a un avvocato come nel caso di chi sta scrivendo) In ogni modo, colgo l’occasione per proporre al coordinatore filosofo G. Pili la possibilità di un ulteriore approfondimento sul tema, sotto il prisma della filosofia del diritto. Si auspica che il settore dei commenti possa usarsi in futuro per un ulteriore progresso nella qualità del materiale proposto, all’interno di un p0rtale molto ben curato. Probabilmente i magistrati che valutano nei processi le testimonianze dovrebbero avere anche una base di epistemologia. Saluti

Gentilissimo Salvatore,

Per quanto riguarda i problemi della testimonianza sono molti e molto articolati, per quanto a mio parere molto spesso troppo vincolati all’analisi sul teste e non sull’uditore. In realtà, come ho cercato di far emergere, la nozione di testimonianza è di un “impegno congiunto” che richiede la giusta partecipazione di entrambe le figure. Circa “la ricostruzione dei fatti” se ne occupano altre parti della filosofia. In sede di testimonianza diamo già per assodato che il teste sia in grado di sapere come sono le cose e addirittura riferirle. Ma è chiaro che nella pratica le cose stiano molto diversamente come tu stesso sottolinei. Ma appunto, in epistemologia facciamo analisi sulla natura delle best conditions e di quali di queste condizioni siano almeno necessarie e al più sufficienti per garantire la testimonianza. Nella mia analisi ho cercato di far vedere quanto i problemi siano ampi e anche senza entrare in merito alle ricostruzioni dei fatti, assai complesse.

Purtroppo io non sono la persona giusta per scrivere articoli sulla filosofia del diritto! Ma sai bene che ogni intervento costruttivo da noi è sempre ben accetto!

Si chiede scusa per errori di digitazione.